Témoignage de Fatima, jeune éleveuse de moutons à Soukra au Maroc

Je m’appelle Fatima KhoyaMoh, 32 ans. Je suis mariée et mère de trois enfants. Depuis mon mariage, je vis avec la grande famille de mon mari. Je fais les tâches ménagères et je m’occupe également du bétail de la famille. Les achats pour couvrir les besoins de la maison sont à la charge des hommes. Ce sont aussi eux qui prennent les décisions et font le choix des animaux à vendre. Nous, les belles filles, nous n’avons pas le droit d’intervenir. Même pour mes démarches administratives (demande de carte d’identité par exemple) ou pour aller à l’hôpital, mon mari m’accompagne. Je me sens toujours dépendante de quelqu’un. Un jour, j’ai reçu un appel téléphonique d’une femme du village pour une réunion et j’ai décidé d’assister à cette rencontre. La réunion organisée par l’association Rosa nous proposait de bénéficier d’un projet d’élevage de moutons. C’était l’occasion pour moi d’avoir ma propre activité génératrice de revenus. Avec les autres femmes, on a bénéficié d’une formation sur la loi des coopératives, ce qui m’a permis de connaitre l’importance de la coopération et de l’implication dans la coopérative. Après la mise en place de la coopérative ovine, il fallait réaliser un contrat avec l’association Rosa pour bénéficier d’un élevage : c’est ce qui m’a obligé à aller toute seule, pour la première fois, à l’administration. Au début, j’étais hésitante et effrayée, mais j’ai réussi à surmonter mes peurs. Après avoir construit ma bergerie, j’ai reçu deux brebis, une porte, une mangeoire, de la semence de luzerne et de l’aliment de démarrage pour les animaux. J’ai également assisté à des formations sur les bonnes pratiques d’élevages. Ma participation à ces formations et à ces rencontres avec diverses femmes m’a permis de sortir de ma carapace, de la solitude et d’arrêter de garder le silence. Je me sens maintenant plus à l’aise et je suis devenue de plus en plus sociable. Et ce sont des choses qu’on ne peut pas acheter avec de l’argent. Je remercie l’association Rosa et tous ceux qui ont contribué à ce projet et à ce changement dans ma vie. Fatima KhoyaMoh, Eleveuse de moutons dans le cadre du projet ‘Envol des femmes«

Témoignage de Fadma, une marraine et éleveuse de chèvres impliquée au Maroc

Je m’appelle Fadma Hamidi, âgée de 51 ans, célibataire. Je vis, avec ma mère et mon frère qui est marié. En 2011, j’ai bénéficié d’un appui à l’élevage de chèvres par l’association Rosa. Cet élevage me permet d’avoir une source de revenus par la vente de lait et des animaux. J’ai beaucoup profité de l’encadrement et des formations dispensées par l’association Rosa sur les bonnes pratiques d’élevage : l’alimentation, l’hygiène, les interventions pendant la mise-bas, l’abreuvement, les maladies et les remèdes traditionnelles, aussi quelques médicaments. J’ai accumulé une expérience importante dans ce domaine. Cette activité m’a permis d’améliorer ma vie financièrement et moralement mais aussi de m’occuper des besoins de ma mère qui est malade. J’ai l’habitude d’apporter mon aide et mes conseils aux autres femmes avec joie et contentement. Dans le cadre du projet Imik s’Imik, l’association Rosa a adopté une nouvelle stratégie dans l’encadrement et l’accompagnement des jeunes femmes bénéficiaires. D’anciennes bénéficiaires, porteuses d’élevages réussis, ont été intégrées au projet en tant que marraines pour aider les jeunes femmes débutantes à se lancer dans leur activité d’élevage. Fadma fait partie des marraines. J’ai été enthousiasmée par cette idée [de marrainage]. J’ai l’habitude d’apporter aide et conseils aux autres femmes avec joie et contentement. Nous sommes quatre marraines dans mon village, et chacune d’entre nous s’occupe de trois filleules. Le choix des groupes se fait en fonction de la proximité : trois filleules voisines font équipe avec la marraine qui habite à côté. C’est pour être proche en cas de besoin d’intervention, surtout la nuit, et aussi parce que nous avons de bonnes relations entre voisines. Comme je suis une personne sociale, respectée dans le village, mes relations avec les autres sont bonnes. J’aime aider les gens et partager mes connaissances. J’ai pu m’intégrer rapidement dans mon groupe de jeunes bénéficiaires. J’ai aidé à convaincre les jeunes femmes de l’importance de s’impliquer dans l’association locale. Je les ai encouragées à profiter des élevages de chèvres pour améliorer leur situation matérielle et morale et pour aider leur famille. Je visite leurs enclos, leur donne des conseils et les aide à résoudre les difficultés et les obstacles liés à leurs élevages. Parfois même, je les conseille en ce qui concerne les problèmes familiaux. Au début, mes visites dans les élevages des filleules étaient fréquentes, parfois chaque jour pour les aider et les encourager. Je regarde si les chèvreries sont propres, si l’aliment est propre et dans la mangeoire, si il y a suffisamment d’eau, etc. Quand les mises-bas sont proches, je leurs montre comment savoir que la chèvre va mettre bas. J’étais présente pendant les premières mises-bas pour leur montrer quoi faire pour la chèvre et le petit. Je leur ai montré comment faire la traite en respectant l’hygiène. Pendant la saison des chaleurs, je leur demande de mettre le bouc avec les chèvres et de les surveiller. Quand j’ai senti qu’elles commençaient à comprendre et à devenir plus autonome, mes visites sont devenues moins nombreuses et je n’intervenais qu’en cas de nécessité, comme par exemple pour les mises-bas difficiles. Ce travail m’a fait sentir que je suis un membre utile dans mon village, je me sens fière et heureuse quand je fais cette tâche. Je remercie l’association Rosa de m’avoir donné l’opportunité de transmettre l’expérience que j’ai acquise grâce à l’encadrement, la formation et l’accompagnement de l’équipe Rosa. Fadma Hamidi, Eleveuse de chèvres et marraine dans le cadre du projet ‘Imik S’Imik »

Haïti : pour une insertion professionnelle de jeunes ruraux aux métiers de la filière lait

Le projet « Lait des collines de Lascahobas » initié en octobre 2020 dans le département du Centre et la commune de Belladère accompagne les jeunes et éleveurs.eurs laitiers dans le développement de leurs activités d’élevage. Afin de faciliter l’échange de savoir-faire et l’apport de connaissances sur la gestion et conduite d’élevage bovins-laitiers, Elevages sans frontières et le partenaire CEHPAPE ont expérimenté une nouvelle approche appelée « Ecoles paysannes » pour encadrer et former les éleveuses et éleveurs soucieux d’améliorer leurs pratiques et leur production laitière. Ce dispositif d’éducation informelle est basé sur des relations plus horizontales où ce sont les paysans et les paysannes qui animent et développent leur propre parcours de formation par l’échange de connaissances et la valorisation de leurs savoir-faire endogènes. Actuellement, 11 groupes « Écoles paysannes » composés de 314 familles paysannes se réunissent régulièrement dans leur localité sous l’animation de promoteurs « Écoles paysannes ». Ces animateurs volontaires, hommes, femmes, jeunes leaders communautaires sont reconnus dans leur localité pour être des éleveuses et éleveurs modèles. Tous les deux mois, ils invitent leurs membres à une rencontre au sein d’une exploitation agricole d’un des membres pour aborder et échanger sur leurs activités et mode de conduite d’élevage. Les dernières rencontres organisées traitaient de l’alimentation animale et des bonnes pratiques à considérer pour apporter des minéraux et protéines dans le régime alimentaire offert aux bovins. En plus des échanges d’expériences, les participantes et participants se sont initiés, par la pratique, à la fabrication de pierres à lécher comme compléments alimentaires à proposer à leurs animaux. Rencontre écoles paysannes Eleveurs s’initiant à la fabrication de pierre à lécher D’autres alternatives sont promues en collaboration avec les bénéficiaires pour augmenter leur capacité de production laitière. A ce stade, 20 éleveurs ont décidé de s’initier à la production de fourrage pour le bétail. Après s’être formés avec le soutien technique du projet et un parcours de formation mis en œuvre par les techniciens, les éleveuses et éleveurs ont reçu des boutures qu’ils ont plantées pour la culture du fourrage qui servira à compléter l’alimentation de leurs animaux. Inspiré du « Qui reçoit… donne », les bénéficiaires s’engagent à rembourser les boutures reçues à d’autres éleveuses et éleveurs. Dans les prochaines semaines, une centaine de ménages profitera de ce fonds rotatif de boutures pour installer à leur tour des nouvelles parcelles fourragères sur leur ferme. Eleveur dans sa parcelle de fourrage Bovin bénéficiant d’un fourrage vert de qualité Afin de contribuer à l’essor de la filière lait locale, l’équipe du CEHPAPE multiplie les actions pour renforcer les différents maillons de la production jusqu’à la commercialisation de produits laitiers transformés. Une laiterie labéllisée « Let’Agogo » appuyée dans le développement de son activité offre dorénavant un débouché stable aux éleveurs et éleveuses pour la vente du lait. Le mois dernier, l’équipe de salariés de cette unité de transformation a bénéficié d’un appui sur les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène. Le protocole HACCP défini contribuera à l’amélioration de la qualité du lait aromatisé, commercialisé en circuit-court sur les marchés et boutiques d’alimentation de la zone. Pour MORETTE Roseline, 30 ans « Élever des bovins, c’est avoir du lait et de l’argent pour couvrir les besoins alimentaires et assurer la scolarité et la santé de ses 3 enfants ! » Thibault Queguiner, Chargé du projet « Le lait des collines de Lascahobas »

Du champ à l’assiette : pour un système alimentaire résilient au Sud du Togo

Une coopération public-privé pour un système alimentaire résilient au Sud du Togo Dans le cadre de la promotion du consommer local au Togo et dans un contexte de changement des comportements alimentaires dans nos sociétés actuelles, les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires doivent s’adapter, s’organiser et se structurer pour assurer une croissance forte de l’offre nationale de produits alimentaires tout en répondant aux besoins et attentes des consommateurs ruraux et urbains conformément au cadre législatif et réglementaire. C’est à cet effet que l’ONG OADEL a organisé, à l’intention des élus communaux, dans le cadre du projet « Du champ à l’assiette » soutenu par Elevages sans frontières, une journée de travail sur le thème : « Coopération public-privé vers un système alimentaire résilient ». L’objectif de cette séance d’information et de formation des conseillers municipaux est de favoriser la concertation et la participation des élus de la commune au développement des filières de proximité, ceci, à travers des présentations et débats sur les défis de la souveraineté alimentaire, les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine et les systèmes alimentaires territorialisés. Il s’agit à court terme pour OADEL d’appuyer les municipalités et les différents acteurs concernés dans les communes dans la mise en place d’un Système Alimentaire Territorialisé pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des habitants de leur territoire. Les rencontres se sont déroulées dans les salles de délibération des communes du Grand Lomé et de 4 autres communes, de janvier à mars 2022. Un total de 65 élus locaux ont ainsi été sensibilisés sur les trois thèmes précités. Le Grand Lomé, comportant 13 communes, a été choisi pour démarrer cette série de sensibilisation du fait qu’il est le lieu de concentration de la population togolaise et donc un pôle de consommation par excellence. OADEL part du principe que des élus locaux sensibilisés sur les bienfondés du consommer local vont privilégier des actions favorables aux petits agricultures et éleveurs de la région maritime au Togo, notamment pour l’accès au marché de leurs produits. Cette série de rencontres sur la souveraineté alimentaire, la zone de libre-échange continentale africaine et les systèmes alimentaires territorialisés va s’étendre à d’autres communes rurales où intervient le projet « Du champ à l’assiette ». Les communes vont ainsi mesurer l’intérêt social et économique pour leur territoire de produire, transformer, distribuer, et consommer durablement. Cela favorisera leur engagement dans une coopération avec les acteurs économiques et la société civile pour la mise en place et le développement d’un système alimentaire territorialisé, durable et résilient. Soulignons que le thème sur la souveraineté alimentaire présente la différence conceptuelle et les fondements politiques entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire et montre les raisons pour lesquels les pays du Sud doivent se battre pour de plus en plus de souveraineté alimentaire et non la simple sécurité alimentaire. Quant au thème de la zone de libre-échange continentale africaine, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020, il aborde la question de l’ouverture du marché togolais et montre que si le libre-commerce a ses avantages, il présente aussi des inconvénients pour les petits producteurs souvent livrés à eux-mêmes sur un marché où ce sont les plus gros qui mangent les petits ; d’où, la nécessité de soutenir une production locale togolaise, encore faible, face aux économies des grands pays comme le Nigéria, la Côte d’ivoire ou le Maroc. Enfin, le dernier thème : le système alimentaire territorialisé permet aux élus locaux de visualiser comment, du champ à l’assiette, un gouvernement local peut dialoguer avec les acteurs de son territoire pour construire durablement un système alimentaire de production, de transformation, de distribution, de consommation, tout en veillant au traitement des déchets. Des échanges fructueux ont permis aux élus locaux de comprendre ces notions. Tous ont pris l’engagement de mettre en place une feuille de route pour aller progressivement vers la mise en place d’un système alimentaire durable sur leur territoire. Tata Yawo AETOENYENOU, Directeur Exécutif de l’ONG OADEL (partenaire d’Elevages sans frontières)

Burkina Faso : des éleveuses en chemin sur la Voie Lactée de l’Oubritenga

Le projet « La voie lactée des femmes de l’Oubritenga » vise un renforcement de la filière laitière locale avec : un renforcement des capacités et des moyens de production et de collecte sur le bassin laitier des communes de Ziniare et de Zitenga, une amélioration des conditions de transformation et de conditionnement avec la mise en place d’une unité laitière, un appui à la commercialisation et à la promotion des produits laitiers locaux au niveau des chefs-lieux des 7 communes de la Province de l’Oubritenga. Outre les enjeux liés à la sécurité alimentaire, à la préservation de l’environnement et au « Consommer Local », le projet vise à travers ses activités une évolution du dialogue, des perceptions, des attitudes et des mécanismes autour de la reconnaissance et du soutien de l’entrepreneuriat et de l’autonomie des femmes. A mi-parcours du projet, 150 femmes de 6 villages des communes de Ziniare et de Zitenga au Burkina Faso, ont été formées aux techniques d’élevage améliorées par les services déconcentrés de l’Etat et l’équipe technique du projet. Parmi elles, 100 éleveuses de bovins ont aménagé leurs sites d’élevage grâce à l’appui du projet avec la construction et l’équipement d’étables. Les 50 dernières éleveuses de caprins sont en train d’être accompagnées dans l’amélioration de leurs sites d’élevage. Elles ont aussi été initiées à la culture fourragère pour améliorer l’alimentation de leurs animaux, notamment grâce aux parcelles démonstratives mises en place par APIL. Depuis février, Elodie Pilabre, ingénieure en productions animales, capitalise sur les itinéraires techniques promus et produira deux référentiels pour l’élevage bovin et caprin laitier. Sylvie Ouedraogo et Ludovic Nabolé d’ESS Consulting ont proposé un plan d’affaires et des alliances pour l’unité laitière qui aidera à la collecte, la transformation et la commercialisation du lait auprès des éleveuses accompagnées. Enfin, Assiata Sawadogo, référente Genre de notre partenaire burkinabè APIL, avec l’appui de notre coordination régionale en Afrique de l’Ouest, a élaboré un diagnostic et une approche dédiée à l’égalité de genre et à l’autonomie des femmes. Cette approche sera mise en œuvre dans la seconde moitié du projet avec notamment l’appui du projet « Parions l’Egalité » développé avec Batik International et APIL et qui vient de débuter en janvier pour 3 ans. Kelly Barbarit, dite KEKE, photographe engagée, est allée à la rencontre de quelques-unes de ces femmes pour les écouter raconter leurs vécus, dans leurs activités d’élevage, et en tant que femmes. Vous pouvez trouver son récit ici. Pour un plein engagement des femmes, pour un entrepreneuriat féminin durable et pour une égalité des chances de réussir, la Voie Lactée renforce les capacités des femmes de l’Oubritenga. Sylvain Gomez, Référent projet ESF « La Voie Lactée des femmes de l’Oubritenga ».

Or Gris des Savanes : fin d’un premier chapitre, un second s’ouvre

Le projet « Or Gris des Savanes » contribue à l’insertion socio-économique des agroéleveurs et des agroéleveuses vulnérables et au développement local de la région des Savanes grâce à des modes de production et de commercialisation durables des produits de la filière pintade. Une première phase de 3 ans s’est terminée fin 2021. Sur la base d’itinéraires techniques élaborés entre éleveurs, ONG, services étatiques et vétérinaires, un maillage d’« élevages-écoles » et de « champs-écoles » a été mis en place pour une diffusion de techniques améliorées d’élevages et de cultures : 720 éleveurs ont ainsi renforcé leurs capacités et ont amélioré l’aménagement de leurs sites d’élevage grâce à l’appui du projet. https://www.youtube.com/watch?v=3xJsckL9Ats Témoignage de Kantami Kokou, éleveur « talent » et éleveur naisseur sur le projet Or Gris des Savanes. Ce renforcement des savoirs et des savoir-faire s’est aussi reposé sur les résultats de recherches-actions portant sur la production d’aliments pour pintade, l’incubation des œufs et l’équipement des poulaillers en mangeoires, abreuvoirs et pots de chauffage ; tout ceci sur la base des ressources humaines et matérielles locales. Fabrication de l’aliment pour pintades Formation par la MFFR L’initiation aux itinéraires promus s’est aussi faite au sein d’une Maison Familiale de Formation Rurale où 60 jeunes ruraux ont été accompagnés dans leur professionnalisation et dans le montage de leur projet d’élevage de pintades : 31 jeunes ont vu leur plan d’affaire d’installation en élevage validé et soutenu par le projet. 38 relais villageois ont aussi été formés et équipés pour offrir aux éleveurs un appui-conseil et un service vétérinaire de proximité. Auxiliaire Vétérinaire d’Elevage Vaccination Cette phase 1 a aussi permis de préparer les éleveurs à la commercialisation avec la création et l’accompagnement de coopératives d’éleveurs. Une étude a été réalisée sur la faisabilité d’initiatives économiques telles qu’une unité d’abattage et de transformation de la pintade et une unité de fabrication d’aliment pour volailles. Coopérative Kapangoun Man à Nagbeni Vente groupée de pintades Enfin, un livret de recettes a été produit pour revaloriser la place de la pintade dans le patrimoine culinaire togolais et rendre hommage aux éleveuses et aux éleveurs qui permettent l’arrivée dans les assiettes d’un produit local, sain, de qualité et respectueux de l’environnement. Grâce au projet, les acteurs togolais (société civile, services étatiques, universitaires, acteurs de la recherche, privés) ont renforcé leur reconnaissance en tant qu’experts de la filière pintade. La phase 2 du projet (2022 – 2024) Elle concentrera son action sur : l’autonomisation des femmes et des jeunes avec un appui spécifique pour le développement de leur activité d’élevage, une gestion écosystémique des ressources productives avec le développement d’une approche « Une seule santé » Le développement d’initiatives économiques en soutien aux activités d’élevage et de commercialisation comme une provenderie, une unité de transformation et des unités pour équipement des poulaillers. Cette seconde phase est actuellement à l’étape d’ancrage avec le ciblage des bénéficiaires, l’actualisation des dispositifs d’accompagnement et la tenue de deux consultances pour la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation et d’une approche dédiée à l’égalité de genre. Joseph Kabore,Référent projet ESF « Or Gris des Savanes »

Éleveur de pintades : un métier d’avenir pour les jeunes du Togo

Les jeunes au nord Togo L’agriculture et l’élevage au Togo sont de type familial et caractérisés par des techniques de production traditionnelles souvent peu performantes. Les revenus tirés de ces deux secteurs sont donc peu rémunérateurs et n’encourageant pas les jeunes à prendre la relève de leurs parents ou à d’autres de s’engager dans le monde paysan. Or l’élevage et l’agriculture peuvent offrir des opportunités aux jeunes en contribuant à leur professionnalisation et à leur emploi. La pleine expression du potentiel de ces forces vives contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté et au développement des économies locales. Par ailleurs, le taux d’analphabétisme est élevé dans le pays. Selon la direction de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, 44 % des 15-45 ans sont analphabètes. 79 % des ruraux sont non scolarisés contre 21 % en milieu urbain. Le besoin de formation en milieu rural est donc immense et constitue une priorité ; ceci afin de doter les jeunes garçons et les jeunes filles de leurs pleines capacités et leur permettre de réussir leur insertion socio-professionnelle. Former en milieu rural Face à ces constats, les jeunes font partie des cibles du projet « Or Gris des Savanes ». Ils sont formés en élevage dans une Maison Familiale de Formations Rurales (MFFR) et avec un stage chez un éleveur. Au cours de leur formation, il monte leur projet d’élevage et le soumette pour financement. Si le projet est bon, ils reçoivent une subvention pour aménager leur site d’élevage et acheter les pintades pour démarrer leur élevage. Les Maisons Familiales de Formation Rurale, centres de formation par alternance, facilitent l’accès des jeunes et des adultes du monde rural à la formation agricole et citoyenne. Les personnes formées qui sortent de ces centres ont une meilleure maitrise des techniques de production et sont mieux outillées pour mettre en œuvre leur projet professionnel. Ce dernier contribuera à l’amélioration de leurs conditions de vie et de celles de leur entourage, ainsi qu’au développement économique de leur territoire. Les modules de formation de la MFFR La production végétale La production animale La mécanisation et la motorisation agricole L’économie et la gestion d’une exploitation agricole La conception des plans d’affaires L’entrepreneuriat L’environnement et la protection des ressources naturelles L’irrigation et la maitrise de l’eau La transformation des produits agricoles La construction rurale La commercialisation et le marketing La production des semences Les calculs mathématiques et le français de base Les NTIC La santé et l’hygiène dans la famille Le parcours de formation développé avec les MFFR a contribué à l’insertion socio-professionnelle grâce à l’élevage de 60 jeunes. Témoignage Michel, jeune éleveur de pintades Faute de moyens, Michel a arrêté l’école et a choisi de devenir éleveur de pintades. Grâce à l’appui d’Elevage et Solidarité pour les Familles au Togo (ESFT) et de la MFFR, il a reçu une formation, un accompagnement dans le montage de son projet d’élevage et une subvention pour qu’il puisse développer son activité et faire vivre sa famille. Motivé, passionné et ambitieux, il a un rêve : devenir le plus grand éleveur du Togo. « J’invite les jeunes à faire l’élevage […] Je sais qu’ils vont réussir. C’est l’avenir. » Je soutiens les jeunes éleveurs

Coopérer pour mieux soigner ses pintades dans les Savanes au Togo

La santé animale au nord Togo La région des Savanes est la première région productrice de pintades. Elle se démarque par sa capacité à approvisionner la majeure partie du secteur de la petite restauration en pintades. La méléagriculture y est pratiquée par la majorité des ménages ruraux et contribue au développement économique (activité génératrice de revenus), à la cohésion sociale (accueil des visiteurs, dons) et au maintien de la santé (apports protéinique avec la viande et les oeufs) des populations togolaises. Cependant, plusieurs facteurs peuvent ralentir considérablement la production de pintades comme un mauvais aménagement du site d’élevage, une mauvaise alimentation des animaux ou un manque de soins vétérinaires. C’est pour mieux accompagner les éleveurs.euses dans la conduite de leur activité d’élevage que des Auxiliaires Villageois d’Elevage (AVE) sont formés, équipés et missionnés. Le développement de ce service d’appui-conseil à l’élevage et de soins vétérinaires de base assuré par les AVE en collaboration avec les vétérinaires locaux permet de : Veiller à la bonne mise en œuvre des itinéraires techniques « Or Gris des Savanes » Maintenir la santé animale et donc la productivité dans les élevages Témoignage Dalouktre, AVE Dalouktre est AVE (Auxiliaire Vétérinaire d’Élevage) dans le cadre du projet ‘Or Gris des Savanes‘. Il travaille en étroite collaboration avec un des vétérinaires de la région pour apporter des conseils techniques aux agroéleveurs et des soins vétérinaires à leurs pintades. En suivant régulièrement les éleveurs et leurs élevages, Dalouktre participe à la diminution du taux de mortalité des pintades dans la Région des Savanes et donc au développement économique de sa région. https://www.youtube.com/watch?v=-4UkJ9_nGMk Pour le bien-être et la santé de ses pintades, Monica, éleveuse à Nano, est suivi par Dalouktre (AVE). C’est lui qui la conseille et vérifie la propreté de son élevage, il vaccine également les animaux et les soigne si nécessaire. J’offre un kit de vaccination à 15€

Les champs-écoles dans la région des Savanes au Togo

Le projet « Or Gris des Savanes » accompagne les agroéleveurs·euses dans le perfectionnement et la diffusion de pratiques agroécologiques à travers le dispositif de « champ-école ». Le contexte Dans la région des Savanes, au Nord Togo, les évènements climatiques de plus en plus extrêmes (irrégularité des pluies, sécheresse) et les activités humaines (déboisement, fertilisation de synthèse) dégradent fortement les sols (érosion, appauvrissement/diminution de la fertilité). Cela affecte les rendements agricoles, et donc les revenus des familles paysannes et la sécurité alimentaire des ménages. Comment développer l’élevage de pintade dans un tel contexte, au risque de contribuer à l’insécurité alimentaire ?La pintade se nourrit des mêmes céréales que les hommes (maïs, mil, sorgho, riz, etc.). Pour permettre aux agroéleveurs de produire l’alimentation de leurs pintades sans entrer en concurrence avec l’alimentation humaine et tout en leur offrant un environnement favorable à leur développement, le projet a développé le dispositif de formation « Champs-Ecoles Agricoles » (CEA). Les champs-écoles agricoles Qu’est-ce que c’est ? Un champ-école est une parcelle agricole dégradée d’environ 0,5 ha, qui appartient à un agroéleveur bénéficiaire du projet qui en ouvre l’accès à 25 pairs pour se former collectivement à des pratiques agroécologiques. Cette formation dispensée en plusieurs modules va permettre une amélioration de l’état de la parcelle et de ses rendements. Les modules de formation dispensés Les techniques de lutte antiérosive (cordons pierreux ou diguettes enherbées, labours perpendiculaires aux courbes de niveau) La fertilisation organique (par le compostage avec la valorisation des fientes de volailles et les résidus de cultures) Les itinéraires techniques de cultures (calendrier, sélection des semences, association de cultures) Le reboisement d’espèces fourragères. Grâce à la mise en place des champs-écoles, les sols sont plus fertiles, la sécurité alimentaire est améliorée et la nutrition des familles bénéficiaires et des pintades est assurée. TémoignageS Abou, animateur cEA Abou est animateur en productions végétales sur le projet « Or Gris des Savanes ». Son rôle est d’accompagner les agroéleveurs dans la mise en place des champs-écoles. « Je suis fier d’avoir mis en place ces champs-écoles, les agroéleveurs s’autosuffisent et nourrissent leurs élevages aujourd’hui. » Moumouni, membre du cea kantandi Djessi Moumouni (45 ans), membre du CEA Kantindi « J’ai répliqué des techniques agroécologiques apprises dans les CEA dans mon champ de 0,5ha, notamment le labour suivant les courbes de niveau, le reboisement, le compostage et les techniques de semis améliorées du sorgho. Les résultats sont bien nets. Avant j’obtenais 0,5 sacs de sorgho (100 kg/ha). Avec la mise en application de ces pratiques, j’ai obtenu 4 sacs de grains (soit 800 Kg/ha). Cela m’aide dans le ménage et contribue bien à l’alimentation de mes pintades. Mais j’ai une doléance en direction du projet ; il serait bon que le projet nous aide à amener ces techniques dans nos terres de bas-fonds pour l’amélioration de la production de nos cultures maraîchères. » J’offre une formation CEA

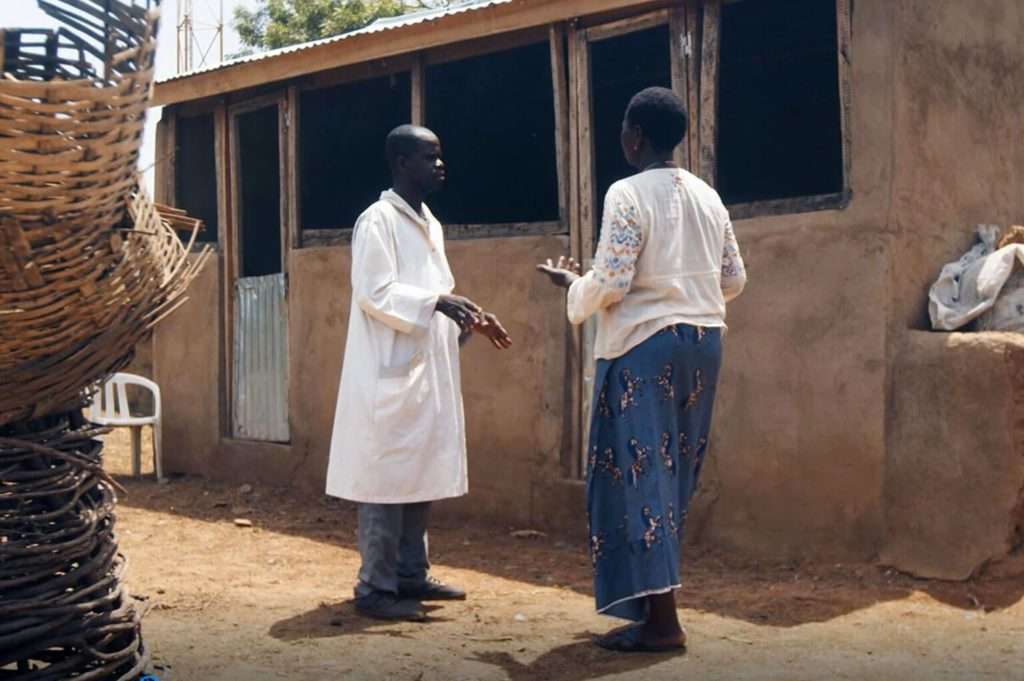

Maroc : installation des ovins à Skoura

Dans le cadre du projet ‘Envol des femmes‘ lancé en octobre, 150 femmes de la région de Ouarzazate au Maroc sont accompagnées dans leur activité d’élevage caprin et ovin. L’appui à l’élevage de moutons débute par le choix des bénéficiaires ; 20 femmes ont été identifiées. L’équipe de ROSA a d’abord sensibilisé les éleveuses sur l’enjeu de se regrouper en coopérative, pour être plus fortes et conforter leur activité d’élevage. La coopérative LKSSIBA ainsi créée regroupe aujourd’hui l’ensemble des femmes bénéficiaires. Les femmes choisies ont assisté à la première session de formation sur « l’habitat, l’alimentation et l’abreuvement ». Ces formations leur ont permis de construire elles-mêmes les abris selon les normes et les démonstrations faites. L’équipe ROSA est passée ensuite vérifier que les bergeries construites suivaient les recommandations. Ces temps de formation et de construction ont été réalisés avant l’arrivée des animaux. Cela permet de consolider les connaissances de bases pour une bonne prise en charge des animaux dès leur arrivée et limiter ainsi la mortalité des animaux. Le 16 mars, 40 brebis ont enfin été achetées. Les femmes étaient très excitées à l’idée de recevoir leurs animaux. Elles se sont levées tôt et se sont rendues chez la présidente de leur coopérative Lkssiba pour accueillir ROSA …et les brebis ! Devant l’ensemble des femmes de la coopérative, ROSA a effectué le tirage au sort pour que chaque femme ait ses brebis sans crainte de favoritisme. 2 brebis ont été distribuées à chaque éleveuse et 4 béliers ont été donnés à la coopérative. Suite à cela, ROSA a aussi distribué 122 kg de semences de luzerne et de l’orge pour assurer l’alimentation des animaux, ainsi que les portes et les mangeoires qui garantissent un abri sain et de qualité pour le bien-être des animaux. Ce moment était historique pour elles, elles ne sont pas près de l’oublier ! Elles ont partagé leurs émotions avec l’équipe de ROSA en témoignant que « c’est la première fois qu’elles sentent qu’elles ont raison et qu’elles ont fait le bon choix ». C’était aussi l’occasion pour elles de les sortir de leur coquille et de faire entendre leur voix. La joie était évidente sur leurs visages ce jour-là, nous leur souhaitons à toutes un bon démarrage et de la réussite dans leur élevage ! « C’est la première fois qu’elles sentent qu’elles ont raison et qu’elles ont fait le bon choix » Je soutiens ces femmes Zahra Jamil, Animatrice de ROSA