Pour qu’ils vivent ensemble de l’élevage, en sécurité

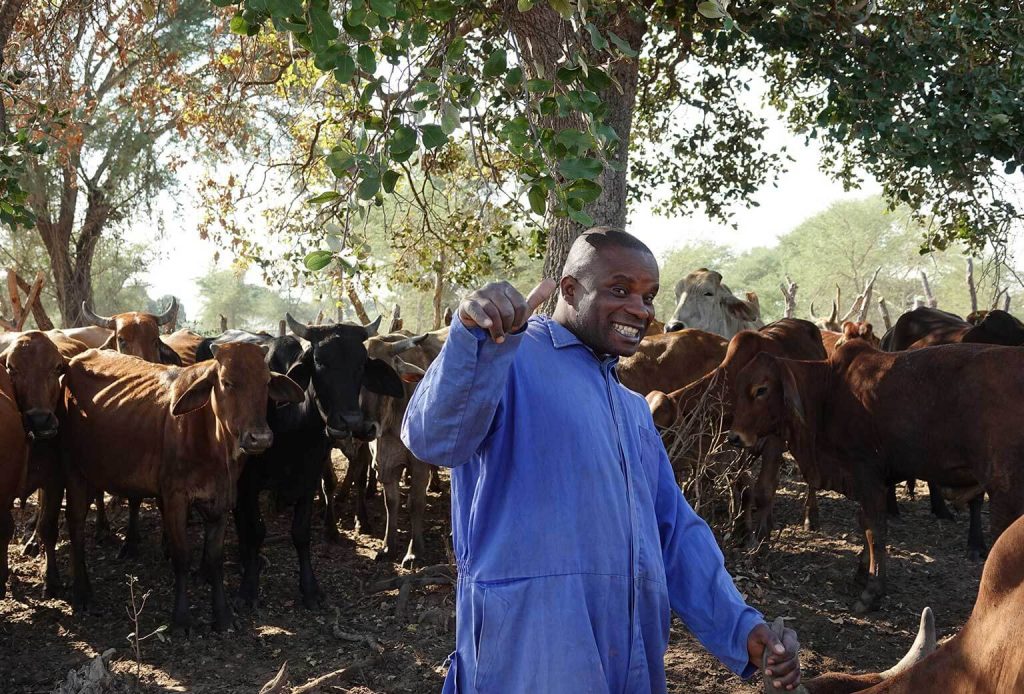

A la frontière sud-est du Parc national de Kafue, plus de 6 000 personnes vulnérables comptent sur l’élevage pour se nourrir, cultiver et dégager des revenus. Le projet « Des Lions et des Vaches », mené par notre partenaire Melindika, vise à sécuriser les revenus des éleveurs, favoriser la gestion raisonnée des pâturages et apaiser la cohabitation humains-faune sauvage. Les avancées depuis un an sont encourageantes. Sur la santé animale, le projet a renforcé les compétences et la présence de relais villageois, ou Agents Communautaires de Santé Animale (ACSA), en suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA). Afin de toucher le plus possible de familles, 4 émissions de radio en langue locale ont sensibilisé aux gestes essentiels de prévention sanitaire et de gestion des troupeaux. Les fortes audiences et les nombreux appels d’éleveurs témoignent de l’intérêt et de la pertinence de ce média. Enfin, afin de mutualiser les dépenses vétérinaires, ESF a appuyé la reconnaissance légale des coopératives chargées de ces achats négociés. La population a été fortement impliquée dans la refonte de son utilisation des ressources locales. 6 comités villageois de gestion pastorale ont réalisé des cartographies participatives définissant les ressources, leurs usages, les risques tels que les feux de brousse et le surpâturage. De ces diagnostics ont émergé des bonnes pratiques et des règles collectives. Sur les conflits homme–faune, une enquête auprès d’éleveurs et chefs de village a permis de définir un dispositif de protection avec des enclos renforcés et des chiens de garde. Une série d’émissions radiophoniques a sensibilisé les communautés à la cohabitation pacifique. Nous restons mobilisés aux côtés de Melindika pour soutenir au total 350 familles d’éleveurs dans leur lutte pour la sécurité alimentaire. “Je suis éleveuse mais aussi assistante communautaire en santé animale au Centre de soutien à l’élevage. J’ai suivi un parcours de formation pour faciliter l’accès aux soins vétérinaires. On fournit des médicaments, des compléments et des conseils pour soigner les troupeaux. En période de sécheresse, les compléments sont essentiels pour le bétail. Je suis heureuse de transmettre mes nouvelles connaissances et d’aider d’autres éleveurs en difficulté.” Otria Samalumo Eleveuse de vaches

Au cœur du terrain – Le marrainage redonne espoir aux jeunes femmes rurales

Au Maroc comme au Burkina Faso, le manque de formation est un facteur aggravant la marginalité et la pauvreté des jeunes femmes rurales. Elles ont peu accès aux moyens de production et à la connaissance alors qu’elles assurent la plus grande part de la production de subsistance. Le marrainage favorise la transmission de savoirs, de savoir-faire et la solidarité entre femmes. Au Maroc, 3 femmes sur 4 âgées de 15 à 24 ans sont sans éducation, ni formation, ni emploi *. Au sud-est du pays dans la région du Drâa-Tafilalet, pour le projet Envol des femmes, ESF met en place avec son partenaire ROSA un programme de marrainage porté par des éleveuses expérimentées qui accompagnent des jeunes femmes débutantes en élevage. Ces jeunes femmes font face à de lourds obstacles. D’une part, elles sont peu représentées dans les groupements villageois alors qu’elles participent souvent aux soins des animaux. Elles manquent d’espace d’expression et n’ont ni accès aux ressources financières ni l’autorisation d’entreprendre des activités rémunératrices de manière indépendante. D’autre part, certaines femmes plus âgées se montrent réticentes à l’idée d’impliquer davantage les plus jeunes dans les groupements ou les élevages. Le programme de marrainage vise à renforcer les compétences techniques des jeunes, favoriser leur intégration dans les activités économiques et sociales locales et améliorer le dialogue entre les générations. Pour chaque marrainage, 3 à 4 filleules sont associées à une marraine, sélectionnée par leurs soins selon son expérience en élevage, sa capacité d’écoute, sa pédagogie et sa disponibilité. La marraine s’engage alors à offrir un accompagnement à travers des visites régulières pour évaluer les progrès des filleules, identifier leurs besoins spécifiques et apporter des conseils personnalisés. Les jeunes femmes plus novices expriment très vite une plus grande confiance dans leur capacité à gérer leur élevage, comme le partage Habiba Hidi, éleveuse filleule. L’expérience de marrainage est également valorisante pour les femmes plus âgées qui transmettent leurs savoirs et renforcent leur rôle au sein du village. “Nous échangeons souvent avec les autres éleveuses et les marraines du village. Cette année par exemple, une de mes chèvres en début de gestation mangeait peu, j’ai donc demandé conseil à ma marraine. Elle m’a suggéré un remède traditionnel pour stimuler l’appétit. Depuis, ma chèvre va mieux et moi aussi. Mon élevage est si important pour ma famille !” Habiba Hidi Eleveuse Compte tenu de l’impact encourageant au Maroc, ESF initie son partenaire APIL au Burkina Faso à l’approche marrainage en l’adaptant aux spécificités socio-culturelles locales. L’organisation sociale burkinabé est très patriarcale et les femmes sont victimes de discriminations pour le partage et le contrôle des ressources et des responsabilités. Mené depuis 3 ans, le projet d’élevage laitier « La Voie Lactée de l’Oubritenga » a permis à 150 femmes d’acquérir des compétences clés en élevage, en organisation collective et pour la vente du lait de leurs animaux. En 2025, ESF souhaite soutenir 75 nouvelles bénéficiaires dont la situation de vulnérabilité a été aggravée par le déplacement de leurs familles qui ont fui des conflits armés au nord du pays**. L’approche a les mêmes objectifs et repose sur le même principe de mentorat qu’au Maroc. Les marraines ont d’abord été sélectionnées et formées à leur rôle d’accompagnantes. Les éleveuses filleules ont choisi leur marraine en fonction de leur proximité et affinités. A présent, les marraines conseillent les filleules apprenantes lors de réunions et visitent leur élevage également appuyé dans le cadre du projet. Grâce au marrainage, les savoirs et les savoir-faire sont préservés et transmis, les femmes gagnent en estime de soi et en confiance, sont plus solidaires et renforcent leur place dans la société. Demain, les filleules formées auront la possibilité de devenir les marraines de nouvelles éleveuses dans le besoin. * l’Observatoire National du Développement Humain et de l’UNICEF (2022) ** Depuis 2014, le Burkina Faso connait une crise sécuritaire sur son territoire.

Contexte alarmant pour la solidarité internationale

Alors que les États-Unis finançaient 45 % de l’aide humanitaire mondiale, la suspension par l’administration Trump de la majorité des programmes d’aide publique au développement portés par l’agence USAID a provoqué un choc majeur. Cette décision brutale a conduit à l’arrêt immédiat de nombreux projets dans 38 pays, privant des populations déjà vulnérables d’un soutien vital face aux crises et conflits. Toute la chaîne de l’aide est ainsi affectée par ces suspensions, qu’il s’agisse des ONG locales, internationales ou des agences de l’ONU. L’interdépendance entre ces acteurs dans l’acheminement de l’aide humanitaire provoque aujourd’hui des effets en cascade. Dans un contexte où les besoins humanitaires ne cessent d’augmenter avec plus de 307 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire en 2025, cette réduction drastique compromet gravement à plus long terme la capacité d’intervention des ONG, souvent dépendantes de ces fonds. En parallèle, la coopération internationale, fondée sur la solidarité et la mutualisation des ressources, se trouve impactée, rendant plus difficile la coordination des réponses aux crises mondiales. Les progrès réalisés ces dernières années en matière d’accès à la santé et de lutte contre les épidémies, de scolarisation, de lutte contre la malnutrition ou encore de réduction des inégalités, notamment à l’égard des femmes et des filles, sont ainsi fragilisés. Dans certains cas, ce sont des vies humaines qui sont directement menacées. En France, la Loi de Finances 2025 annonce une baisse de 2,1 milliards d’euros (-37 %) du budget de l’Aide Publique au Développement qui revient à un niveau inférieur à celui de 2021. Le dispositif INITIATIVES OSC de l’AFD, dont Elevages sans frontières bénéficie pour certains de ses programmes, devrait connaître une baisse d’au moins – 42 %, passant de 190 millions à 110 millions €. Problème, le dispositif était déjà obstrué avec de nombreuses demandes non pourvues et des financements initialement prévus en 2024 puis reportés en 2025 à la suite d’une première coupe budgétaire. Ces restrictions impactent profondément les associations de solidarité internationale financées par la France. Au-delà des risques pour leur survie, cette situation compromet leur aide aux plus démunis et met en péril les efforts collectifs pour répondre aux défis majeurs de développement durable.

Le Basanga Show, une vitrine pour le projet « Des Lions et des Vaches »

Les 15 et 16 mai derniers, les équipes du projet Des Lions et des Vaches, porté par l’ONG Melindika en partenariat avec Elevages sans frontières, ont participé au Basanga Show, une foire agricole locale organisée dans le village de Basanga. Cette rencontre rassemble chaque année les communautés de la chefferie pour valoriser leurs productions, partager leurs savoir-faire et renforcer les liens entre initiatives locales. Une présence remarquée du Community Livestock Center Le centre communautaire de soutien à l’élevage (appelé le Community Livestock Center), pilier du projet, y tenait un stand animé par Félix, le manager du centre, ainsi que par les assistants en santé animale Shabula, Otria, Sylvester et Aggrey. Ils y ont présenté les actions mises en place pour améliorer les conditions d’élevage : soins vétérinaires, démonstration de matériel, sensibilisation des éleveurs… Une initiative saluée par les visiteurs dont plusieurs représentants officiels. L’équipe de Boyd, chargé de suivi des conflits Homme-Faune sauvage du Community Livestock Center, proposait quant à elle une simulation d’enclos de protection et un espace de fabrication de compost. La présence de croquettes pour chiens de garde illustrait concrètement la stratégie de dissuasion mise en œuvre face aux prédateurs. Un projet pour une meilleure cohabitation homme-faune sauvage La participation à cet événement local s’inscrit pleinement dans le cadre du projet Des Lions et des Vaches, dont l’objectif est d’accompagner les communautés rurales vivant à proximité du parc national de Kafue à réduire les conflits avec la faune sauvage, et notamment les lions, tout en renforçant la résilience de leur élevage. En favorisant les bonnes pratiques d’élevage, la sécurisation des enclos, l’accès aux soins vétérinaires et la valorisation des productions locales, le projet vise une meilleure cohabitation entre les éleveurs et la faune sauvage. Prochaine étape : la foire du district Fort de cette belle mobilisation, le Community Livestock Center a été encouragé à participer à la foire agricole du district d’Itezhi Tezhi, prévue à la mi-juin. Une étape importante pour donner de la visibilité aux actions du projet à une échelle plus large, favoriser les échanges entre éleveurs et renforcer l’engagement des autorités locales. Thibault Queguiner Responsable projet

Quand l’élevage devient un levier d’autonomie au Burkina Faso

Dans 6 villages de la province de l’Oubritenga, au Burkina Faso, des femmes changent leur quotidien grâce à l’élevage. Porté par l’ONG burkinabè APIL avec l’appui d’Elevages sans frontières, le projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga soutient l’autonomisation des femmes rurales à travers l’élevage laitier. Ce projet est bien plus qu’un simple soutien matériel et pédagogique : il transforme les rapports de genre, crée du lien social et redonne espoir et perspectives aux bénéficiaires. Reprendre le pouvoir sur sa vie grâce à l’élevage Dans une société où l’élevage est souvent réservé aux hommes, Aminata Rouamba, 50 ans, témoigne : « Ici, la femme n’est pas permise de posséder des animaux. Ma tâche était de prendre soin des animaux de mon mari. Avec l’arrivée du projet, j’ai pu avoir mon propre animal. Un grand changement se ressent en moi : j’arrive à avoir des revenus grâce à la vente du lait. » Le projet lui a permis d’accéder à des formations sur les bonnes pratiques d’élevage et sur la production fourragère. Aujourd’hui, elle se sent plus confiante, responsable et fière d’être marraine pour d’autres femmes. Le lien entre éleveuses s’est renforcé : « Ensemble, nous échangeons des conseils et nous nous soutenons mutuellement. » De la précarité à la résilience Asseto Bandé, mère de cinq enfants, a reçu trois chèvres : « Avant, ma vie était en pleine difficulté. Grâce à ce projet, j’ai non seulement reçu des animaux mais aussi une formation sur leur gestion. Ces chèvres ne sont pas seulement des animaux pour moi : elles transforment ma vie. » Grâce au lait produit, elle peut générer un revenu complémentaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle souligne cependant un défi partagé par plusieurs bénéficiaires : la difficulté d’accès aux soins vétérinaires. Des connaissances transmises au service d’un entrepreneuriat féminin Guidi Barry, éleveuse veuve mais expérimentée, a vu sa pratique évoluer grâce au projet : « Nous n’avions pas l’habitude de faire la stabulation* mais avec ce projet, nous avons compris qu’il y va de la sécurité et de la santé de nos animaux. » Les formations reçues lui ont permis d’améliorer l’alimentation de ses chèvres et leur suivi sanitaire. Résultat : elle est passée de 3 à 16 chèvres. « Le plus important selon moi, c’est cet esprit d’entrepreneuriat au féminin qui fait de nous des femmes autonomes. » Elle rencontre néanmoins des difficultés : avoir des semences fourragères adaptées au changement climatique, accéder à l’eau potable et avoir une présence vétérinaire régulière. *La stabulation consiste à maintenir des animaux de manière saisonnière ou permanente dans un espace clos, couvert ou non, tout en leur assurant une bonne alimentation. Une filière locale dynamisée par la transformation du lait Le projet soutient également la transformation et le conditionnement en produits laitiers, un maillon essentiel pour améliorer la valorisation du lait local. Suzanne Marie Zabranba, transformatrice, collecte jusqu’à 300 litres de lait par semaine pour produire du yaourt, du gapal** ou encore du lait frais. « Grâce à la qualité des produits, une clientèle fidèle s’est constituée. » Le lait transformé provient des vaches laitières gérées par les éleveuses bénéficiaires. La vente de ce lait renforce leurs débouchés économiques et participe à la structuration d’une filière locale inclusive. Le lait est acheminé, grâce à des collecteurs formés et équipés par le projet, jusqu’à une unité laitière dont la gouvernance est assurée par les éleveuses fournisseuses. 3 transformatrices ont été formées aux techniques de contrôle, de transformation et de stockage du lait et de ses produits dérivés et ont pu équiper la laiterie de « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga ». Ce sont ainsi près de 300 litres qui sont collectés chaque semaine et qui sont vendus frais ou bien transformés en yahourt ou en gapal. Mais la transformation rencontre elle aussi des limites comme l’explique Suzanne Marie Zabanbra : « La production chute pendant la saison chaude (de mars à juin). Le carême musulman tombe actuellement pendant cette période et il nous est encore plus difficile de satisfaire la demande. » **Boisson traditionnelle d’origine peule, désaltérante, nutritive aux fortes propriétés probiotiques constituée de lait fermenté ou de yaourt auquel est incorporé de la farine de petit mil, du sucre et/ou d’autres ingrédients (dattes pilées, farine de pain de singe issue du fruit du baobab) ou aromates (gingembre, menthe). Avec le projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga, l’élevage devient un véritable moteur d’autonomie, de dignité et de solidarité pour les femmes rurales, tout en dynamisant les économies locales. Derrière chaque animal, chaque litre de lait transformé, c’est une histoire de résilience qui s’écrit avec des femmes qui se lèvent chaque matin, un peu plus libres, un peu plus fortes. Joseph Kaboré Responsable projet

Écouter, observer, comprendre : immersion dans une coopérative féminine

À quoi ressemble le quotidien des femmes éleveuses soutenues par le projet Envol des Femmes dans le sud du Maroc ? Comment une coopérative laitière peut-elle transformer les trajectoires individuelles et collectives dans une région rurale ? C’est à ces questions que Chloé Pont, Etudiante en Sciences Sociales, a tenté de répondre au cours d’un stage de recherche de trois mois à Ouarzazate, aux côtés de l’association Rosa, en partenariat avec Elevages sans frontières. Une immersion dans le projet Envol des Femmes Dans le cadre de ma première année de master en Sciences Sociales à l’Université Paris Cité, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de recherche au sein de l’association Rosa, partenaire d’Elevages sans frontières pour le projet Envol des Femmes dans la province de Ouarzazate. Pendant 3 mois, j’ai donc pu participer à la vie de la coopérative COROSA destinée à valoriser économiquement le lait de chèvre produit par les femmes bénéficiaires du projet. À mon arrivée, mon objectif était de comprendre le fonctionnement de la coopérative, d’observer les relations qui unissent ses membres, et plus généralement, d’étudier l’impact de la coopérative sur le processus d’autonomisation de ses adhérentes. Un sujet qui a tout de suite pris tout son sens à travers les actions menées par Elevages sans frontières dans la région. Le quotidien d’un engagement collectif En partageant mes journées entre la coopérative et les bureaux de l’association Rosa, je me suis rendue compte du travail considérable accompli par l’équipe pour mettre en œuvre les différentes activités sur le terrain et assurer la pérennité du projet. Être impliquée quotidiennement dans les déplacements au sein des villages m’a également permis de comprendre tout ce que cela implique en amont : la préparation des ateliers, le suivi des éleveuses, la récolte d’informations pour répondre au mieux aux besoins des familles, la capacité d’adaptation de l’équipe face aux imprévus, et bien d’autres choses encore… Accompagnée par les membres de l’association pour faciliter nos échanges, j’ai pu interroger plus d’une quinzaine de personnes issues de la communauté rurale de Ouarzazate dans le cadre de ma recherche. Ces entretiens ont été réalisés auprès de femmes éleveuses, mais aussi auprès de figures masculines de leur entourage comme leur mari ou leur père. Coopérative, revenus et légitimité sociale Ce travail ethnographique vise avant tout à mettre en lumière les apports d’une telle structure dans l’émancipation économique et sociale des femmes qui en sont membres. C’est à travers cette posture de chercheuse que je vous partage quelques-unes de mes observations : Grâce à la vente du lait, les femmes qui bénéficient du projet disposent d’un revenu stable leur permettant notamment de contribuer financièrement aux charges de leur foyer, une responsabilité traditionnellement assumée par les hommes de la famille. À travers ce rôle, elles acquièrent ainsi une nouvelle légitimité sociale au sein de leur communauté et témoignent toutes de la fierté d’avoir pu améliorer les conditions de vie de leur famille. Au-delà de l’acquisition d’une nouvelle source de revenu durable, l’implication des éleveuses au sein de l’association Rosa leur offre un véritable espace de rencontre où elles peuvent à la fois tisser des liens avec d’autres femmes qui partagent leur quotidien mais aussi prendre confiance en elles grâce à l’écoute et aux dialogues instaurés par les intervenantes du projet. Les hommes qui ont souhaité participer à ma recherche m’ont également confié avoir perçu de grands changements depuis que leur femme ou leur fille s’est investie au sein du projet : elles seraient non seulement plus épanouies et confiantes au quotidien, mais aussi plus déterminées à entreprendre de nouveaux projets. Un des époux que j’ai rencontré a également déclaré que le projet avait « sauvé sa femme » pour mettre en avant l’impact significatif de la coopérative dans la vie de son épouse. Un stage riche en enseignements Mon stage fut également rythmé par les sessions de formations proposées par Rosa aux femmes désirant y participer. Dès les premières semaines, j’ai donc assisté aux ateliers participatifs sur l’estime de soi et le calendrier journalier co-organisé avec le soutien de Batik International. Ces journées ont permis de mettre en lumière de nombreux éléments directement en lien avec mon étude comme la difficile reconnaissance de leurs activités ou encore la charge mentale qui pèse sur elles au sein de leur foyer… Mais je retiens surtout l’énergie collective et bienveillante qui a encouragé des femmes souvent timides à prendre la parole pour exprimer leurs idées devant le groupe, parfois pour la première fois ! Je tiens à remercier Elevages sans frontières, et plus particulièrement sa directrice Pauline Casalegno en charge du projet Envol des femmes, pour sa confiance, ainsi que toute l’équipe de Rosa qui m’a accueillie sur place avec une grande générosité. Je souhaite enfin exprimer ma gratitude envers toutes les femmes qui ont accepté de m’ouvrir les portes de leur foyer afin de partager une partie de leur histoire. Ces trois mois ont été d’une grande richesse tant sur le plan humain que professionnel. Chloé Pont Etudiante en Sciences Sociales

Atelier inter-partenaires du projet « Des éleveurs aux consommateurs »

« Des éleveurs aux consommateurs » : un projet ambitieux pour les filières animales locales L’association Elevages sans frontières (ESF), en partenariat avec 6 organisations béninoises et togolaises, a lancé le projet « Des Éleveurs aux Consommateurs« , soutenu par l’Agence Française de Développement. Ce programme, qui s’étend sur plus de deux ans et demi vise à renforcer les filières animales locales au Bénin et au Togo en garantissant une production durable et accessible à tous. Afin de poser les bases d’une collaboration efficace, un atelier inter-partenaires s’est tenu en février à Lomé. Ce premier temps d’échange a permis aux acteurs du projet de mieux s’approprier les objectifs et les actions à mener. Il a rassemblé les organisations impliquées dans la mise en œuvre venues du Togo et du Bénin. L’atelier s’est conclu par un événement marquant : le lancement officiel du projet en présence des partenaires et des autorités locales. Une vision partagée et des objectifs clairs L’atelier avait pour but d’assurer une compréhension partagée du projet et de ses enjeux. Les discussions ont permis de définir une feuille de route pour les premiers mois, d’établir des indicateurs pour mesurer les effets concrets du projet et de partager des méthodes de travail communes. Les participants ont également bénéficié d’une formation sur l’intégration de l’approche Genre, un élément clé pour garantir une mise en œuvre inclusive. Des échanges ont eu lieu sur les meilleures stratégies pour structurer les Pôles de Développement Social et Solidaire (PODESS), promouvoir des pratiques respectueuses de la santé humaine, animale et environnementale et sensibiliser les acteurs publics et privés aux enjeux des filières animales. Un temps a aussi été consacré à la gestion des ressources du projet. Des échanges constructifs et un lancement officiel Pendant quatre jours, les partenaires ont alterné entre séances plénières et ateliers thématiques favorisant les échanges d’expériences et la construction d’outils communs. L’événement s’est clôturé par le lancement officiel du projet réunissant une soixantaine de participants dont des représentants institutionnels et techniques. Un engagement collectif pour un impact durable Cet atelier a marqué le premier jalon du projet « Des Éleveurs aux Consommateurs ». Il a permis aux acteurs engagés de renforcer leur collaboration et de s’aligner sur une vision commune. Grâce à ces premiers échanges, les bases sont posées pour développer des filières animales locales plus solides et durables au bénéfice des éleveurs et des consommateurs du Bénin et du Togo. On en parle dans les médias ! https://www.youtube.com/watch?v=FgMuDEhYdCoReportage AGRIDIGITALE TV – « Des éleveurs aux consommateurs »https://elevagessansfrontieres.org/wp-content/uploads/2025/02/JT-TVT-8.02.2025.mp4#t=1384 Télévision Togolaise – JT 20H du 10 février 2025 Extrait radio de TAXI FM – 91.1 FM Article du 8 février 2025 de AGRIDIGITALE Les partenaires du projet Le partenaire financier

POINT PRESSE avec Hugues Fabrice ZANGO

Lundi 24 février 2025 POINT PRESSE avec Hugues Fabrice ZANGO Champion du monde de triple saut, Docteur en Génie électrique Parrain de l’association lilloise ELEVAGES SANS FRONTIERES ELEVAGES SANS FRONTIERES vous propose de rencontrer son parrain Hugues Fabrice ZANGO. Originaire du Burkina Faso, Hugues Fabrice ZANGO incarne non seulement l’excellence sportive et scientifique mais aussi l’engagement citoyen. Arrivé en France en 2016 et accueilli à Béthune, Hugues a mené de front un entrainement de haut niveau à l’Artois Athlétisme et des études d’ingénieur à l’Université d’Artois. Les efforts imposés par ce double parcours ont payé : il a offert au Burkina Faso sa première médaille olympique aux Jeux de Tokyo en 2021, il est devenu champion du monde de triple saut en 2023 puis en 2024 en salle et a obtenu son Doctorat en Génie électrique en décembre 2023. Hugues ZANGO est aussi un homme engagé, animé par la volonté de mettre ses connaissances scientifiques et son parcours d’athlète au service du développement en Afrique, en particulier au Burkina Faso. Ambassadeur de l’UNICEF et créateur de sa propre fondation qui promeut l’éducation et la santé par le sport et la culture, Hugues a accepté l’été dernier de devenir parrain d’ELEVAGES SANS FRONTIERES. Lors de son séjour au Burkina Faso fin 2024, il a pu visiter le projet mené par l’association aux côtés de familles d’éleveurs vulnérables dans la région de l’Oubritenga, rencontrer des éleveuses bénéficiaires et mieux connaître le travail de terrain assuré par l’équipe burkinabé. Ce point presse sera aussi l’occasion d’officialiser l’installation du siège d’ELEVAGES SANS FRONTIERES dans le nouveau bâtiment du tiers-lieu LA LOCO, au cœur de l’éco quartier de Fives Cail, conçu avec une approche éco responsable pour réunir des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pour en savoir davantage, télécharger le dossier de presse : Dossier de presse Les informations pratiques Lundi 24 février 2025 à 11h00à la Cité ETIC LA LOCO19 Passage de l’Internationale à LILLE Contact médiaChristine DE SAINTE MARIE 03 20 74 61 70christine.desaintemarie@elevagessansfrontieres.org

Résultats de notre enquête donateurs : vos avis comptent !

1 081 donatrices ou donateurs ont participé à notre enquête de juillet 2024 : 60 % nous ont répondu par courrier et 40 % ont rempli le questionnaire en ligne. Votre large participation, qui a demandé un délai de dépouillement plus long que prévu, montre votre attachement à notre association. Nous ne manquerons pas de transmettre cet encouragement qui nous fait plaisir aux éleveurs et éleveuses accompagnés grâce à vous. Nous sommes aujourd’hui très heureux de partager les résultats avec vous. Notre action sur le terrain Vous considérez notre action utile (85 %), efficace (45 %) mais manquant de notoriété (40 %). D’après vous, l’accompagnement vers l’autonomie (74 %), l’émancipation des femmes (57 %) et la lutte contre la faim (46 %) sont les causes qu’Elevages sans Frontières doit soutenir en priorité. Vous nous encouragez (78 %) à poursuivre nos actions dans les pays en situation de conflits (ex. le Burkina Faso). Ce taux de réponse nous conforte dans notre volonté de rester au plus près des populations vulnérables, tout en veillant à la sécurité de l’équipe locale. Vous connaissez très bien (85 %) le principe du « Qui reçoit donne » et vous le jugez (98 %) très intéressant ou intéressant (98 %). C’est un véritable plébiscite ! Notre relation avec vous Seulement 7 % des répondants ont eu des contacts avec le service donateurs et 93 % en ont été satisfaits. 2 répondants sur internet sur 3 estiment que nous avons répondu rapidement. Ce résultat est satisfaisant mais doit nous inciter à améliorer encore notre réactivité sur le web. Vous estimez recevoir votre reçu fiscal rapidement après votre don (91 %) et dans les temps pour votre déclaration de revenus (96 %). 75 % d’entre vous recommandent d’envoyer un reçu fiscal récapitulatif annuel. Alors qu’il nous semblait important d’accuser réception de votre don et de vous remercier après chaque don, nous allons réfléchir à des évolutions. L’information à votre disposition 93 % lisent un peu en diagonale ou de façon complète et attentive « Vies à Vies » que nous envoyons une fois par an. 82 % n’ont jamais consulté le site internet et très peu d’entre vous (8 %) vont consulter les réseaux sociaux pour avoir davantage d’information ou des informations plus récentes. La fréquence actuelle de l’information vous convient (96 %). Votre implication et vos retours nous sont précieux. Ils nous permettent d’ajuster nos actions et nos communications pour mieux répondre à vos attentes. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2026 pour une nouvelle consultation. Encore un grand merci pour votre engagement à nos côtés ! Aissatou Ba Chargée des relations donateurs

Atelier de Clôture de la Phase 2 du Projet « Or Gris des Savanes »

La phase 2 du projet « Or Gris des Savanes » visant à soutenir la filière pintade dans la région des Savanes au Togo s’est achevée avec succès. Cet aboutissement a été souligné lors de l’atelier de clôture organisé par l’ONG Élevage et Solidarité des Familles au Togo (ESFT) en partenariat avec l’association Elevages sans frontières (ESF) les 18 et 19 décembre à Dapaong. Un atelier marquant une étape décisive Cet atelier, regroupant acteurs locaux, bénéficiaires, partenaires et autorités, a été l’occasion de faire le point sur trois ans de mise en œuvre, d’évaluer les résultats obtenus, d’identifier les défis rencontrés et de définir les perspectives pour la suite. Les activités du projet ont impliqué plusieurs associations partenaires, telles que l’Organisation Régionale pour la Promotion Sociale et Agricole (OREPSA), la Maison Familiale de Formation Rurale (MFFR) et la COOPEC SIFA (microfinance), dans les préfectures de Tône, Oti et Tandjouaré. https://www.youtube.com/watch?v=r6LLaY5MLXc Des résultats concrets pour les éleveurs Ce projet, financé par l’Agence Française de Développement avec le soutien de l’association Elevages sans frontières, a permis d’apporter un véritable coup de pouce aux éleveurs de pintades dans la région. Voici quelques-unes des réalisations : Formation des éleveurs : Près de 580 agro-éleveurs, dont un tiers de femmes, ont appris de nouvelles techniques d’élevage. Certaines femmes ont aussi été formées sur l’égalité de genre. Pratiques respectueuses de l’environnement : Des techniques agroécologiques ont été mises en avant, avec le reboisement de 18 000 plants grâce à des pépinières villageoises. Infrastructures pour les éleveurs : Une unité pour abattre et transformer les pintades, ainsi que des dépôts pour les intrants et matériels d’élevage, ont vu le jour. Trois associations d’éleveurs ont également été créées. Un événement inédit : La « Journée de la pintade » a rassemblé éleveurs et partenaires pour célébrer cette filière et encourager son développement. Malgré ces avancées, le projet a rencontré quelques difficultés, comme la réticence de certaines communautés rurales ou les conditions strictes des prêts pour certains bénéficiaires. Ces expériences ont permis d’apprendre et de mieux préparer la suite. Une phase 3 pleine de promesses Prévue pour début 2025, la phase 3 du projet visera à toucher encore plus de communautés dans la région et à renforcer l’autonomie des éleveurs. Elle s’attachera à ouvrir de nouveaux marchés pour les produits issus de la filière pintade tout en plaçant les femmes et les jeunes au centre des actions. Lors de l’atelier de clôture, les autorités locales ont remercié chaleureusement les partenaires du projet pour leur soutien. Mme Tchacolow, directrice de l’ONG ESFT, a encouragé les éleveurs et éleveuses à mettre en pratique les connaissances acquises pour améliorer leurs revenus. De son côté, Joseph Kaboré, responsable du projet pour Elevages sans frontières, a rappelé l’impact positif de ces initiatives sur la sécurité alimentaire et le développement des familles rurales. Avec cette dynamique, la filière pintade continue de s’imposer comme un levier important pour le développement durable dans les Savanes. On en parle dans les médias Voir l’article du 20 décembre 2024 de l’ATOP – Agence Togolaise de Presse Voir l’article du 13 janvier 2025 de Rural Infos