À Kapeeka, un nouveau projet prometteur pour les éleveurs ougandais

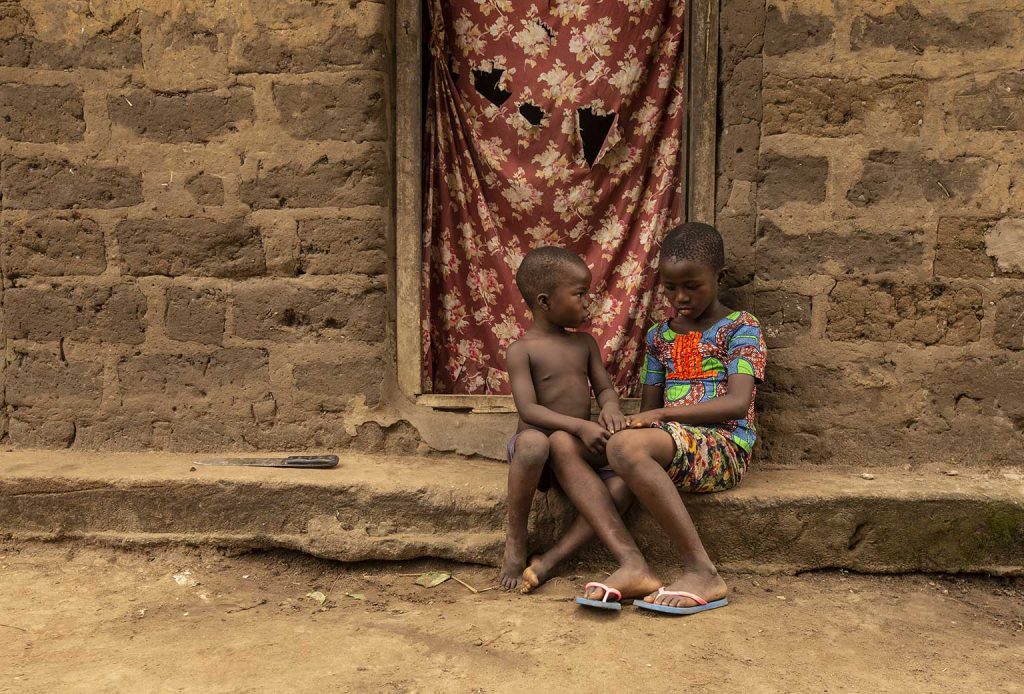

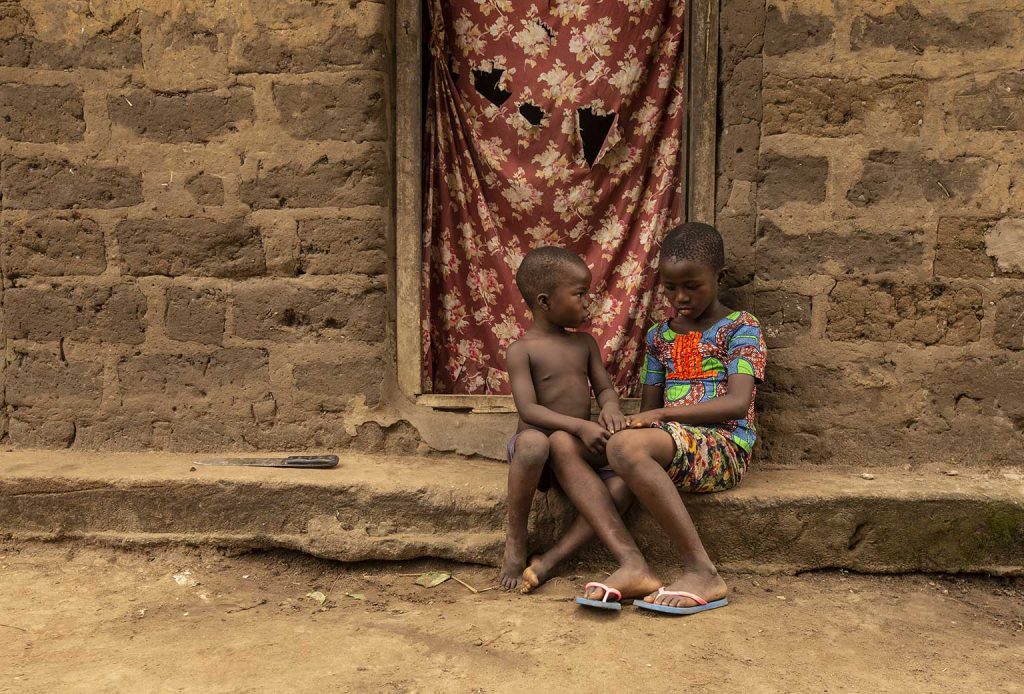

Dans un village dominé par les plantations de canne à sucre, à proximité de la forêt de Budongo où les primates causent fréquemment des dégâts aux cultures, l’accès aux ressources est compliqué et le quotidien parfois difficile. Certains habitants voient dans le nouveau projet pilote Budongo : Élever pour Préserver un souffle d’espoir. C’est le cas de Daniel Mananu, 40 ans, père de deux enfants, qui espère améliorer les conditions de vie de sa famille grâce à ce projet d’appui à l’élevage. Des ressources limitées et un élevage fragile Daniel vit avec sa mère et ses deux enfants, âgés de 7 et 10 ans. Bien qu’il ait suivi une formation jusqu’au secondaire et qu’il soit formé en menuiserie et charpenterie, ses activités se concentrent aujourd’hui sur l’agriculture familiale et de petits travaux occasionnels, principales sources de revenu de la famille. En tant que président du conseil local pour le village de Kapeeka II, il perçoit parfois un petit revenu qui complète ces ressources, mais l’accès à la nourriture et aux soins reste difficile : « Parfois ce n’est pas facile… les prix sont très élevés, et même la nourriture que l’on a n’est pas suffisante. » Pour l’instant, son élevage est modeste, une seule chèvre femelle et sept poules, qu’il gère en coopération avec sa mère, mais l’alimentation animale reste un défi : « Parfois il n’est pas facile de nourrir les animaux, surtout pendant la saison sèche » Les maladies ont un impact significatif sur le troupeau avec la perte de deux chèvres en seulement un an et les ressources manquent pour soigner les animaux, d’autant plus que les services sont éloignés du village : « Ce n’est pas facile de les soigner… parfois, quand il y a une maladie et qu’il n’y a pas d’argent, se rendre là bas pour avoir les médicaments, les pilules, c’est difficile. » Vers un élevage plus durable et moins conflictuel Daniel n’a encore jamais bénéficié d’un projet similaire et il voit dans cette initiative une occasion d’améliorer sa situation, notamment en acquérant de nouvelles compétences pour mieux gérer son élevage : « Ce programme va améliorer nos moyens de subsistance. […] Les chèvres et les formations seront très utiles. […] J’aimerais surtout apprendre à nourrir les chèvres, surtout en utilisant des méthodes modernes d’élevage, ça sera bien ». Il espère également que le projet contribuera à réduire les conflits au sein du village : « En ce moment, nous sommes formés à garder ces animaux à la maison. Donc, le taux de conflits sera réduit, parce que quand les chèvres sont gardées à la maison, elles ne peuvent pas vagabonder n’importe comment. Ce problème sera diminué dans la communauté, parce que quand les chèvres se déplacent comme ça, elles détruisent les cultures des gens. » Un rêve de prospérité et de transmission Pour Daniel, l’élevage ne se limite pas à un revenu immédiat : c’est une opportunité de transmettre des compétences à ses enfants. Cependant, il souhaite qu’ils puissent choisir leur avenir et aimerais les voir accéder à l’université s’ils le désirent. « Je serai fier s’ils [mes enfants] acquièrent l’expérience de garder des animaux, s’ils peuvent développer cette habitude d’élever des animaux. », confie-t-il. Son ambition : développer son élevage jusqu’à 50 chèvres et investir les revenus dans l’achat de terres et la construction d’une maison plus solide. Et même s’il espère reprendre la menuiserie, il voit l’élevage comme une base solide pour reconstruire sa vie. Julien LE BORU Chargé de mission 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Budungo : élever pour préserver » : c’est par ici

Des filières locales, durables et inclusives : un nouvel horizon pour les petits producteurs

Au Togo, la dynamique démographique et économique accentue la pression sur les systèmes alimentaires. La population a doublé en vingt ans et l’urbanisation rapide stimule la demande en aliments, notamment en produits carnés. Pour la satisfaire, l’Etat mise sur les importations de viandes congelées ou d’animaux sur pied qui freinent l’essor des filières locales. En reliant les maillons de la production à la consommation, notre projet Des éleveurs aux consommateurs transforme les défis en opportunités. Chiffes clés TOGO 8,7 millions d’habitants 54 % des ménages sont ruraux Taux de pauvreté en zones rurales : 55,1 % Taux de chômage des jeunes (15-34 ans) : environ 12% Des lourdes difficultés à surmonter Les éleveurs·euses manquent de moyens de production (géniteurs, aliments, infrastructures) et d’accès aux services essentiels (santé animale, alimentation, formation et conseils techniques). Les circuits de commercialisation opaques laissent peu de marge de négociation. En aval, les collecteurs, bouchers et transformateurs manquent d’infrastructures et de compétences pour garantir l’hygiène, la qualité et la diversité des produits. À ces contraintes structurelles s’ajoutent des enjeux sociaux et environnementaux. Découragés par la faible rentabilité du secteur, les jeunes se détournent de l’élevage, ce qui compromet le renouvellement des forces productives et maintient un chômage élevé. Quant aux femmes, l’accès restreint à la terre, au crédit et à la formation limite fortement leur participation et leur reconnaissance au sein des filières animales, alors qu’elles jouent un rôle central dans l’agriculture familiale. Enfin, les effets du changement climatique fragilisent les cultures, ce qui rend l’élevage plus stratégique pour la sécurité alimentaire et la résilience des ménages. « Dans notre petite ferme à Avacado, nous essayons de tirer des revenus de l’élevage de moutons depuis 2022. On a commencé avec 6 animaux mais avec peine à cause des mortalités. J’ai assisté à des formations et un technicien vient parfois voir comment je travaille. Avec ses conseils, j’essaie de changer et d’améliorer mes pratiques. Par exemple, on a vu comment vacciner et déparasiter nos animaux. Je me sens accompagné et cela me donne des idées pour faire progresser mon élevage. Avec mon épouse, on espère que cela va continuer ! Cela nous permettra d’avoir plus d’animaux et de gagner plus d’argent de notre élevage. » M. AGNINDOUFEI Padanam Éleveur bénéficiaire Un projet essentiel pour l’avenir de tous Lancé en octobre 2024, notre projet répond à des enjeux majeurs : augmenter l’offre en produits carnés locaux, sains et abordables et réduire ainsi la dépendance aux importations ; créer des emplois pour la jeunesse et favoriser la reconnaissance et l’égalité des chances pour les femmes ; préserver l’environnement grâce à des pratiques respectueuses et durables. Nous devons continuer à déployer un appui de proximité pour 800 éleveurs·euses (dont 40 % de femmes) avec des formations sur la commercialisation et l’entrepreneuriat. 15 éleveurs modèles, qui assureront un rôle d’animateur au sein d’ »élevages écoles » dédiés à la vulgarisation et l’échange de pratiques, pourront recevoir des appuis matériels. Pour les jeunes, nous développerons des parcours de formation sur l’élevage à vocation commerciale et préparons un concours pour promouvoir la jeunesse et l’entrepreneuriat. Les 15 premiers candidats retenus seront financés et accompagnés pour mettre en œuvre leurs initiatives de micro entreprises en élevage. Les infrastructures des entreprises locales de transformation et de distribution innovantes, comme Vianor et BoBar Distribution, doivent être améliorées. L’équipement des espaces d’abattage et de production en boucherie-charcuterie garantira la mise en marché de produits de qualité à destination des consommateurs. Les acteurs du monde de la santé humaine, animale et environnemental vont mettre en place des plateformes préfectorales ONE HEALTH et un nouveau centre de compostage destiné à la production d’engrais verts et à la valorisation des déchets des marchés à bétails sera construit. Enfin, dans le cadre de campagnes de plaidoyer, des moyens de sensibilisation de masse (spots radios, affichage, émissions-débat) seront mis en œuvre pour valoriser l’importance de consommer des produits carnés locaux. Á terme, cette approche intégrée des filières animales, structurées et inclusives, améliorera les conditions de vie des familles rurales et urbaines, favorisera une meilleure répartition de la valeur ajoutée et créera des emplois tout en soutenant l’égalité des chances. Alternatives durables aux importations, ces filières contribueront à renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience des populations paysannes face aux crises. « Je vends des plats cuisinés en bord de route à Lomé pour subvenir aux besoins de ma famille. J’ai appris à améliorer mes pratiques d’hygiène par exemple pour entretenir ma cuisine, mes ustensiles ou les tables où mangent les clients ! Je n’avais pas conscience qu’une mauvaise hygiène et qualité des produits que je transforme pouvaient transmettre des maladies à mes clients. Aujourd’hui, je m’efforce d’appliquer de nouvelles pratiques comme protéger les aliments et surtout la viande contre les insectes, ou acheter ma viande auprès de bouchers formels et contrôlés. Mes conditions de travail s’améliorent peu à peu et les plats que je sers sont de meilleure qualité ! » Martine Restauratrice de rue Thibault QUEGUINER Chargé de Programmes 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Le Togo : un pays rural face aux défis alimentaires Ensemble, protéger la santé des troupeaux

Au Togo, l’élevage redonne espoir aux familles rurales : le parcours de Dame Kitiyésso

Dans un pays où près d’un enfant sur quatre souffre encore de malnutrition et où les campagnes se battent pour vivre de leur travail, certaines histoires apportent un souffle d’espoir. Celle de Dame Kitiyésso, 35 ans, mère de cinq enfants, en fait partie. Quand tout semblait perdu À Kpandjini, un village du canton de Galangashie, dans la préfecture de l’Oti, la vie n’a pas toujours été facile pour cette famille d’éleveurs. « Avant, nous avions beaucoup de contraintes avec notre élevage de pintades. Nous enregistrions énormément de mortalités allant jusqu’à 100 %. La toiture du poulailler laissait l’eau de pluie envahir les volailles », se souvient Dame Kitiyésso. Les maigres récoltes servaient tout juste à nourrir la famille. L’élevage, pourtant essentiel pour leur survie, semblait condamné à disparaître. Reprendre confiance grâce au projet Des éleveurs aux consommateurs Tout a changé avec l’arrivée du projet porté par Elevages sans frontières et ses partenaires. Les éleveurs et éleveuses de la région bénéficient de formations et d’un appui matériel pour renforcer la filière pintade. « J’ai appris comment bien alimenter mes volailles et les bonnes pratiques de couvaison des œufs. Avec les conseils des techniciens, j’ai été encouragée à poursuivre cette activité que mon mari et moi voulions abandonner. » Dame Kitiyésso a reçu des pintades, du matériel d’élevage, des produits vétérinaires et même un accompagnement pour construire un poulailler conforme aux normes. Elle a aussi appris à formuler l’aliment des pintadeaux et à maintenir une bonne hygiène pour prévenir les maladies. Aujourd’hui, elle possède plus de 50 volailles et a pu ouvrir un compte bancaire pour la première fois, où elle a reçu une subvention pour la construction d’un nouveau poulailler. Une nouvelle vie pour toute la famille Les effets positifs se font sentir à la maison. « Les revenus de l’élevage m’ont permis de confectionner les tenues scolaires de mes enfants, de soigner mon plus jeune fils, d’acheter une chèvre et d’être mieux considérée par mon mari. » L’élevage, autrefois source de soucis, est devenu un moteur de stabilité et de fierté. « Fini les longues périodes où je me demandais ce que les enfants allaient manger ! » Dame Kitiyésso mesure chaque jour les progrès accomplis : plus d’autonomie, plus de sécurité alimentaire et un rôle important dans les décisions familiales. Une réussite qui symbolise l’avenir du Togo rural L’histoire de Dame Kitiyésso illustre parfaitement le défi que connaît le Togo : un pays agricole qui doit renforcer sa production locale pour nourrir sa population. Le projet Des éleveurs aux consommateurs agit pour y parvenir : former, équiper et soutenir les éleveurs afin qu’ils puissent produire, transformer et vendre une viande locale de qualité. « Je pense mieux travailler maintenant pour aider à subvenir aux besoins de la famille, surtout pour la santé et la scolarisation de mes enfants. Je remercie tous ceux qui ont rendu ces changements possibles ! » Grâce à des femmes comme Dame Kitiyésso, l’élevage familial devient une force de transformation et d’espoir pour tout le Togo. Joseph Kaboré Chargé de mission au Togo 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Togo : la faim gagne du terrain dans les campagnes Des éleveurs aux consommateurs : un projet qui nourrit l’avenir

Togo : la faim gagne du terrain dans les campagnes

Un pays rural en première ligne de la pauvreté Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Togo, petit pays de près de 9 millions d’habitants, fait face à une insécurité alimentaire croissante. Classé 162ᵉ sur 191 à l’Indice de Développement Humain, le pays reste l’un des plus fragiles du continent. Près d’un Togolais sur deux vit sous le seuil de pauvreté, et les zones rurales sont les plus durement touchées. Dans certaines régions, la faim s’installe durablement : un enfant sur quatre présente un retard de croissance dû à la malnutrition chronique. Des campagnes qui nourrissent… sans parvenir à se nourrir Près de 6 Togolais sur 10 vivent à la campagne et dépendent de l’agriculture et de l’élevage pour survivre. Pourtant, ces familles qui produisent la nourriture du pays manquent elles-mêmes d’aliments sains et suffisants. Les éleveurs peinent à valoriser leur production : les abattoirs sont rares, les soins vétérinaires difficiles d’accès, et les prix d’achat trop faibles pour couvrir les coûts. Le pays doit ainsi importer près de la moitié de la viande consommée sur son territoire. Une dépendance inquiétante, car ces produits importés – souvent congelés et de qualité médiocre – inondent les marchés et mettent à genoux les petits producteurs locaux. Une économie rurale en danger La crise est profonde. Faute de moyens et de reconnaissance, beaucoup de jeunes quittent les campagnes pour chercher un avenir ailleurs, laissant derrière eux un secteur en déclin. Le manque d’infrastructures, d’appuis techniques et de financements empêche les éleveurs de vivre dignement de leur travail. Résultat : les familles rurales s’appauvrissent, la production locale s’effondre et la dépendance alimentaire du pays s’aggrave. Le paradoxe d’un pays agricole dépendant de l’extérieur Comment un pays où la majorité des habitants vit de la terre peut-il dépendre des importations pour se nourrir ? Ce paradoxe illustre toute la fragilité du Togo : un territoire riche en savoir-faire paysan, mais démuni face à la concurrence étrangère et aux crises mondiales. Sans un soutien aux producteurs locaux, la sécurité alimentaire du pays est en péril. Il est urgent d’agir Parce que la malnutrition chronique frappe déjà près d’un enfant togolais sur quatre. Parce que la dépendance aux importations expose le pays aux ruptures d’approvisionnement et à l’explosion des prix. Parce que les campagnes se vident de leurs jeunes, découragés par un avenir sans perspective. Parce que les éleveurs, pilier de la souveraineté alimentaire, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs familles. Face à cette urgence, Elevages sans frontières agit au Togo à travers le projet Des éleveurs aux consommateurs. Objectif : redonner des moyens d’agir aux éleveurs, renforcer les services vétérinaires, et développer une filière locale de viande et de produits animaux capables de nourrir durablement les familles togolaises. Soutenir les éleveurs, c’est redonner au Togo la capacité de se nourrir par lui-même. *FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Joseph Kaboré Chargé de mission au Togo 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Des éleveurs aux consommateurs : un projet qui nourrit l’avenir Ensemble, protéger la santé des troupeaux

L’élevage, une voie d’avenir pour la jeunesse burkinabè

Pour la formation et l’insertion des jeunes ruraux au Burkina Faso Au Burkina Faso, Elevages sans frontières et son partenaire APIL soutiennent la formation des jeunes dans les métiers de l’agriculture et de l’élevage à travers un partenariat avec le Lycée agricole et d’élevage de Goudrin (LPTP 3AE) situé dans la commune de Loumbila. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet La voie lactée des femmes de l’Oubritenga et vise à renforcer les compétences pratiques des élèves, à encourager l’entrepreneuriat agricole et à promouvoir des modèles d’élevage durables. Former les éleveurs et entrepreneurs de demain Le lycée 3AE, premier établissement agricole et d’élevage du Plateau Central, offre aux jeunes un cadre d’apprentissage complet : enseignement technique, formations pratiques sur la ferme-école, stages dans les exploitations locales et initiation à l’agroécologie. Grâce à l’appui d’Elevages sans frontières, les élèves peuvent consolider leurs savoirs et développer des projets d’insertion professionnelle, notamment à travers la création de mini-entreprises agricoles. Ce partenariat répond à un enjeu majeur : offrir aux jeunes des perspectives d’avenir dans leur région, en leur permettant de vivre dignement de leur métier tout en participant au développement économique et social local. Les élèves du lycée en classe de formation Les élèves en formation pratique sur la ferme-école Un appui concret et durable L’accompagnement d’Elevages sans frontières et d’APIL au sein du lycée vise également à renforcer les capacités matérielles et pédagogiques de l’établissement : amélioration des équipements de formation, développement de modèles de production animale durables, intégration des approches agroécologiques et création d’activités génératrices de revenus pour assurer l’autonomie du lycée. Ces actions contribuent à faire du LPTP 3AE un véritable centre de référence pour la formation agricole et l’élevage durable au Burkina Faso. Les élèves du lycée dans la ferme-école La ferme-école La visite de notre parrain Hugues Fabrice Zango Récemment, le champion du monde de triple saut et parrain d’Elevages sans frontières, Hugues Fabrice Zango, s’est rendu au lycée de Goudrin pour rencontrer les élèves et découvrir les initiatives menées sur place. Sa visite a été un moment marquant pour les élèves qui ont pu échanger directement avec lui autour de leurs parcours et de leurs ambitions. Hugues Zango a salué leur engagement et l’importance de la formation dans la construction d’un avenir meilleur pour la jeunesse burkinabè. Hugues Zango avec le directeur du lycée M. ZONGO Hugues Zango échangeant avec les élèves du lycée 🎥 Découvrez le reportage vidéo de cette visite https://www.youtube.com/watch?v=S-44YQBjBDk&feature=youtu.be Visite du 1er octobre 2025 Ce partenariat incarne notre conviction : investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir de l’agriculture et de l’élevage durable en Afrique. Sylvain Gomez Responsable du projet 👉 Pour en savoir plus sur le projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga : c’est par ici

Ensemble, renforçons l’élevage et protégeons les troupeaux

L’élevage, un pilier pour les familles rurales Au Togo, l’élevage est bien plus qu’une activité économique : c’est une ressource vitale pour l’alimentation et les revenus des familles rurales. Mais les maladies comme la PPR (peste des petits ruminants) peuvent décimer un troupeau en quelques jours, plongeant les éleveurs dans une grande insécurité alimentaire. Pour y faire face, le projet Des éleveurs aux consommateurs, porté par Elevages sans frontières et ses partenaires, renforce les services vétérinaires de proximité. Des services vétérinaires au service de l’élevage Former des Agents Villageois d’Élevage (AVE) et développer la coopération avec des vétérinaires privés : ce maillage rapproche les soins des villages.Mais au-delà des soins, il contribue surtout à sécuriser les troupeaux, protéger les revenus et permettre aux familles d’élever leurs animaux en toute confiance. Témoignages d’éleveurs et d’acteurs engagés « Je suis veuve avec trois enfants : deux garçons en apprentissage et une fille au collège. Avant, je gagnais un peu d’argent en vendant de la bouillie au village, mais c’était épuisant et cela rapportait très peu. Aujourd’hui, grâce à l’élevage, je peux espérer nourrir ma famille correctement et assurer la scolarité de mes enfants. Mon rêve est aussi de construire une maison en tôle pour leur offrir un avenir plus sûr. Ce projet m’apporte une vraie chance de sortir ma famille de la précarité. ». Goni Kayi, éleveuse à Kpedome « Avant ma formation, les animaux mourraient beaucoup dans mon village… Aujourd’hui, je sensibilise les éleveurs sur la vaccination et les soins. Quand un éleveur me dit que son animal est guéri après mon passage, je me sens utile pour ma communauté. » Assiou Essoboziou, AVE à Dovi-copé (Haho) Soin apporté aux chèvres par l’AVE Assiou Séance pratique de castration d’un caprin lors de la formation des AVE avec Issifou – vétérinaire partenaire (à gauche) « Je m’appelle Mohamed ADJANGBAO, j’ai 30 ans. Je suis cultivateur et éleveur. Ma femme Elisabeth est couturière et nous avons deux enfants de 6 et 3 ans. Sans mon élevage et mon activité d’Auxiliaire Vétérinaire d’Élevage, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Grâce à ce projet, je peux aussi contribuer aux études de mes deux petits frères à l’université. Merci pour votre aide et ce qu’elle a apporté à ma famille. » Mohamed Adjangbao, cultivateur et AVE Campagnes de vaccination avec Kolani – Pharmacie vétérinaire (à droite) Séance de vaccination des volailles lors de la formation pratique des AVE Ces témoignages montrent que le renforcement des services vétérinaires ne profite pas seulement à la santé animale. Il soutient aussi directement l’élevage, améliore la sécurité alimentaire et offre aux familles rurales de meilleures perspectives d’avenir. Joseph Kaboré Chargé de mission au Togo 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Le Togo : un pays rural face aux défis alimentaires Des éleveurs aux consommateurs : un projet qui nourrit l’avenir

Des éleveurs aux consommateurs : un projet qui nourrit l’avenir

Un projet pour répondre aux défis de l’élevage familial Au Togo, en milieu rural, de nombreuses familles élèvent des poules, des lapins ou des chèvres…. Malheureusement, leurs efforts ne suffisent pas : les revenus sont faibles, les animaux manquent de soins et les marchés locaux sont envahis par des viandes importées qui cassent les prix. C’est pour répondre à ces difficultés qu’Elevages sans frontières et ses partenaires ont lancé le projet Des éleveurs aux consommateurs. Son ambition : donner aux éleveurs les moyens de produire davantage, mieux et de vendre à un prix juste. Renforcer les pratiques d’élevage et créer des perspectives Concrètement, le projet accompagne 800 éleveurs et éleveuses, dont 40 % de femmes, pour améliorer leurs pratiques et accroître la productivité des petits élevages. Les familles bénéficient de formations pratiques, d’un suivi personnalisé et d’un appui pour mieux gérer leurs troupeaux. En parallèle, le projet forme des jeunes aux métiers de la transformation et de la commercialisation afin qu’ils puissent trouver un avenir dans leur pays, au lieu d’être contraints de partir chercher des opportunités dans les villes. Vers une alimentation plus saine et des revenus durables L’appui porte aussi sur le renforcement des services vétérinaires de proximité : plus d’animaux en bonne santé signifie non seulement des revenus stables pour les familles, mais aussi une viande locale plus sûre et de meilleure qualité pour les consommateurs.À travers ce projet, c’est toute une dynamique qui s’enclenche : des familles qui se nourrissent mieux, des enfants qui peuvent aller à l’école grâce aux revenus de l’élevage, des jeunes qui croient de nouveau à un futur dans les campagnes, et des consommateurs qui redécouvrent la valeur des produits locaux. Renforcer l’élevage familial au Togo, c’est contribuer directement à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la résilience des familles paysannes. Joseph Kaboré Chargé de mission au Togo 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Le Togo : un pays rural face aux défis alimentaires Ensemble, protéger la santé des troupeaux

Le Togo : un pays rural face aux défis alimentaires

Un pays rural marqué par la pauvreté Le Togo, petit pays d’Afrique de l’Ouest de près de 9 millions d’habitants, est l’un des plus vulnérables de la région. Il se classe 162e sur 191 pays selon l’Indice de Développement Humain et près de 47 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec une précarité encore plus marquée en zone rurale. Cette fragilité se traduit notamment par la malnutrition : près d’un enfant sur quatre souffre d’un retard de croissance. Agriculture et élevage au cœur de l’économie, mais fragilisés 57 % des habitants vivent à la campagne et 80 % dépendent de l’agriculture et de l’élevage. Pourtant, ces familles qui produisent l’essentiel de la nourriture manquent elles-mêmes d’alimentation suffisante et équilibrée. Selon la FAO*, plus de 20 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance lié à la malnutrition chronique. En matière de viande, le pays doit importer près de 45 % de sa consommation, souvent sous forme de produits congelés et de qualité médiocre. Cette concurrence écrase les petits producteurs locaux qui peinent à vendre leurs animaux à un prix juste. À cela s’ajoutent des obstacles structurels : manque d’infrastructures d’abattage, services vétérinaires insuffisants, difficultés d’accès aux financements, et désintérêt des jeunes pour un secteur jugé peu rentable. Le paradoxe togolais : un pays agricole dépendant des importations Cette situation fragilise toute la chaîne alimentaire : les familles paysannes n’arrivent pas à dégager de revenus suffisants pour se nourrir, se soigner et scolariser leurs enfants, tandis que les consommateurs urbains n’ont pas accès à une viande locale de qualité. Le Togo illustre ainsi un paradoxe : un pays agricole, riche en savoir-faire paysan, mais dépendant des importations pour nourrir sa population. Soutenir ses éleveurs est donc vital pour briser ce cercle vicieux de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Pourquoi il est urgent d’agir ? Parce que près d’1 enfant togolais sur 4 souffre déjà de malnutrition chronique. Parce que la dépendance aux importations expose la population aux pénuries et flambées des prix dues aux crises internationales. Parce que les jeunes se détournent de l’élevage, faute de perspectives, menaçant la relève des paysans et la vitalité des campagnes. Parce que sans infrastructures, financements et accompagnement technique, les éleveurs ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, alors même qu’ils sont au cœur de la sécurité alimentaire. Face à ces constats, Elevages sans frontières mène au Togo le projet Des éleveurs aux consommateurs. Son objectif : soutenir les éleveurs dans l’amélioration de leurs pratiques, renforcer les services vétérinaires et développer une production et une transformation locale capable de répondre aux besoins des familles. *FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Joseph Kaboré Chargé de mission au Togo 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des éleveurs aux consommateurs » : c’est par ici Lire d’autres articles sur le Togo : Des éleveurs aux consommateurs : un projet qui nourrit l’avenir Ensemble, protéger la santé des troupeaux

Des safaris pour sensibiliser les écoliers zambiens à la protection de la nature

En Zambie, le projet Des lions et des vaches a pour ambition d’aider les communautés rurales à mieux comprendre l’importance et le rôle de la faune sauvage au sein de l’écosystème dans lequel elles vivent. Souvent méconnue et vue d’un mauvais œil par la population paysanne de la chefferie Musungwa, la présence d’espèces animales (grands herbivores, félins, etc.) issues du parc national Kafue est parfois sources de conflits et de pertes de bétails et de récoltes pour les habitants. Pour y remédier et apaiser les tensions homme-animal, l’action menée contribue non seulement au développement l’élevage, vital pour les familles, mais vise également à sensibiliser et éduquer les jeunes générations à la protection de l’environnement. Des safaris et des rencontres inoubliables En juin et juillet, quatre écoles de la chefferie Musungwa – Basanga, Iyanda, Makuzu et Ngoma – ont participé à des sorties exceptionnelles. Par groupes de six élèves et un professeur, des enfants de 9 à 16 ans ont pu découvrir pour la première fois la vie sauvage de leur région ont pu observer et développer une autre relation avec la faune sauvage présente dans leurs villages et le parc à proximité : Deux safaris dans le parc, avec l’accueil du Lodge Konkamoya : petit-déjeuner, échanges avec le guide et découverte d’animaux emblématiques. Les élèves d’Iyanda ont observé des éléphants et des antilopes, tandis que ceux de Makuzu ont eu la chance d’apercevoir une lionne au repos, un moment qu’ils attendaient avec impatience. Deux visites à l’orphelinat des éléphanteaux, géré par Game Rangers International. Les enfants ont découvert les coulisses du soin aux jeunes pachydermes : préparation des rations, nourrissage et échanges avec les équipes. Inspirer les jeunes à protéger leur environnement Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils entraient dans le parc et approchaient ces espèces sauvages de si près. Ces sorties, moments inoubliables et conviviaux pour les enfants et adolescents, sont aussi un moyen pour sensibiliser et éveiller à la sauvegarde et la protection de la faune sauvage. Ces activités s’inscrivent dans un programme plus large d’éducation à l’environnement, mis en place par notre partenaire Melindika depuis 2021. À travers des leçons régulières dans les écoles et sorties d’observation dans le Parc, la jeunesse et plus généralement la population de la chefferie Musungwa deviennent actrices de la conservation et contribuent à une cohabitation plus harmonieuse avec la faune sauvage. Thibault Queguiner Responsable projet en Zambie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des Lions et des Vaches » : c’est par ici

Basanga forme ses éleveurs pour protéger les troupeaux et la faune sauvage

En juillet 2025, le village de Basanga a accueilli la première session d’un nouveau parcours de formation dédié à la protection des troupeaux de bovins dans le cadre du projet Des lions et des vaches, mis en œuvre par Melindika et Elevages sans frontières. Après plusieurs années d’expérimentations concluantes, les mesures les plus efficaces pour limiter les pertes de bétail ont été rassemblées dans un parcours de formation visant : à apporter de nouvelles connaissances sur les bonnes pratiques à adopter pour conduire et sécuriser son troupeaux au pâturage ; à transmettre des alternatives techniques pour améliorer la construction de ses enclos pour protéger le bétail la nuit, ou bien encore à l’introduire des chiens de troupeau dans la gestion et la protection des bovins et des caprins contre les attaques de prédateurs sauvage (Hyènes, lions). Sensibiliser les éleveurs et renforcer l’entraide La semaine a commencé par une sensibilisation à la protection de la faune sauvage. Les échanges ont été particulièrement riches : beaucoup d’éleveurs ignoraient par exemple que certains prédateurs, comme le lion, ne vivent plus qu’à l’état sauvage dans certains pays d’Afrique. Les jours suivants ont confirmé l’appropriation de ces connaissances, les participants se relayant même pour partager les informations avec ceux qui avaient manqué une session. Vers une nouvelle vision de l’élevage La dernière journée a été marquée par l’intervention d’un agent du ministère de l’Élevage, venu introduire la notion d’entrepreneuriat en élevage. Dans une région où l’élevage reste souvent perçu comme une activité de subsistance, cette présentation a permis d’ouvrir la réflexion sur la rentabilité et les besoins d’investissements, en valorisant par exemple des actions concrètes comme la construction d’enclos ou l’acquisition d’un chien de troupeau. Les premiers résultats se font déjà sentir : une éleveuse formée a déjà adopté un chiot qu’elle compte éduquer selon les recommandations reçues. Elle bénéficiera, comme les autres éleveurs engagés, d’un suivi technique assuré par Boyd, chargé de suivi des conflits Homme-Faune sauvage. Un pas de plus vers une meilleure cohabitation Les prochaines sessions de formation sont prévues en octobre dans d’autres villages de la zone d’intervention. Ces actions contribuent à l’objectif global du projet : renforcer la sécurité alimentaire des familles tout en réduisant les conflits entre l’élevage et la faune sauvage, pour un avenir plus équilibré entre les hommes et les animaux. Thibault Queguiner Responsable projet en Zambie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des Lions et des Vaches » : c’est par ici