Des safaris pour sensibiliser les écoliers zambiens à la protection de la nature

En Zambie, le projet Des lions et des vaches a pour ambition d’aider les communautés rurales à mieux comprendre l’importance et le rôle de la faune sauvage au sein de l’écosystème dans lequel elles vivent. Souvent méconnue et vue d’un mauvais œil par la population paysanne de la chefferie Musungwa, la présence d’espèces animales (grands herbivores, félins, etc.) issues du parc national Kafue est parfois sources de conflits et de pertes de bétails et de récoltes pour les habitants. Pour y remédier et apaiser les tensions homme-animal, l’action menée contribue non seulement au développement l’élevage, vital pour les familles, mais vise également à sensibiliser et éduquer les jeunes générations à la protection de l’environnement. Des safaris et des rencontres inoubliables En juin et juillet, quatre écoles de la chefferie Musungwa – Basanga, Iyanda, Makuzu et Ngoma – ont participé à des sorties exceptionnelles. Par groupes de six élèves et un professeur, des enfants de 9 à 16 ans ont pu découvrir pour la première fois la vie sauvage de leur région ont pu observer et développer une autre relation avec la faune sauvage présente dans leurs villages et le parc à proximité : Deux safaris dans le parc, avec l’accueil du Lodge Konkamoya : petit-déjeuner, échanges avec le guide et découverte d’animaux emblématiques. Les élèves d’Iyanda ont observé des éléphants et des antilopes, tandis que ceux de Makuzu ont eu la chance d’apercevoir une lionne au repos, un moment qu’ils attendaient avec impatience. Deux visites à l’orphelinat des éléphanteaux, géré par Game Rangers International. Les enfants ont découvert les coulisses du soin aux jeunes pachydermes : préparation des rations, nourrissage et échanges avec les équipes. Inspirer les jeunes à protéger leur environnement Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils entraient dans le parc et approchaient ces espèces sauvages de si près. Ces sorties, moments inoubliables et conviviaux pour les enfants et adolescents, sont aussi un moyen pour sensibiliser et éveiller à la sauvegarde et la protection de la faune sauvage. Ces activités s’inscrivent dans un programme plus large d’éducation à l’environnement, mis en place par notre partenaire Melindika depuis 2021. À travers des leçons régulières dans les écoles et sorties d’observation dans le Parc, la jeunesse et plus généralement la population de la chefferie Musungwa deviennent actrices de la conservation et contribuent à une cohabitation plus harmonieuse avec la faune sauvage. Thibault Queguiner Responsable projet en Zambie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des Lions et des Vaches » : c’est par ici

Basanga forme ses éleveurs pour protéger les troupeaux et la faune sauvage

En juillet 2025, le village de Basanga a accueilli la première session d’un nouveau parcours de formation dédié à la protection des troupeaux de bovins dans le cadre du projet Des lions et des vaches, mis en œuvre par Melindika et Elevages sans frontières. Après plusieurs années d’expérimentations concluantes, les mesures les plus efficaces pour limiter les pertes de bétail ont été rassemblées dans un parcours de formation visant : à apporter de nouvelles connaissances sur les bonnes pratiques à adopter pour conduire et sécuriser son troupeaux au pâturage ; à transmettre des alternatives techniques pour améliorer la construction de ses enclos pour protéger le bétail la nuit, ou bien encore à l’introduire des chiens de troupeau dans la gestion et la protection des bovins et des caprins contre les attaques de prédateurs sauvage (Hyènes, lions). Sensibiliser les éleveurs et renforcer l’entraide La semaine a commencé par une sensibilisation à la protection de la faune sauvage. Les échanges ont été particulièrement riches : beaucoup d’éleveurs ignoraient par exemple que certains prédateurs, comme le lion, ne vivent plus qu’à l’état sauvage dans certains pays d’Afrique. Les jours suivants ont confirmé l’appropriation de ces connaissances, les participants se relayant même pour partager les informations avec ceux qui avaient manqué une session. Vers une nouvelle vision de l’élevage La dernière journée a été marquée par l’intervention d’un agent du ministère de l’Élevage, venu introduire la notion d’entrepreneuriat en élevage. Dans une région où l’élevage reste souvent perçu comme une activité de subsistance, cette présentation a permis d’ouvrir la réflexion sur la rentabilité et les besoins d’investissements, en valorisant par exemple des actions concrètes comme la construction d’enclos ou l’acquisition d’un chien de troupeau. Les premiers résultats se font déjà sentir : une éleveuse formée a déjà adopté un chiot qu’elle compte éduquer selon les recommandations reçues. Elle bénéficiera, comme les autres éleveurs engagés, d’un suivi technique assuré par Boyd, chargé de suivi des conflits Homme-Faune sauvage. Un pas de plus vers une meilleure cohabitation Les prochaines sessions de formation sont prévues en octobre dans d’autres villages de la zone d’intervention. Ces actions contribuent à l’objectif global du projet : renforcer la sécurité alimentaire des familles tout en réduisant les conflits entre l’élevage et la faune sauvage, pour un avenir plus équilibré entre les hommes et les animaux. Thibault Queguiner Responsable projet en Zambie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des Lions et des Vaches » : c’est par ici

Nawal et Soukaina, éleveuses de chèvres du désert

A quelques kilomètres de Ouarzazate, Belghizi est un village isolé. Dans cette oasis, vivent Nawal et Soukaina, deux femmes qui, à la vingtaine, cultivent des rêves d’élevage. C’est un paysage quasi lunaire. Pas un arbre, pas une fleur. Quelques touffes d’herbes, ici et là. Des rochers, à perte de vue. De la poussière, qui s’envole au passage des voitures. La piste naît à quelques pas d’un pont franchissant un oued presque asséché, après avoir laissé la porte de Ouarzazate quelques kilomètres auparavant. La route contourne les reliefs de l’Atlas, plonge dans les prémices du désert du Sahara. Au milieu de cette palette minérale, une pointe de vert apparaît au détour d’un virage. Elle s’étend près du lit du fleuve, qu’on devine plus qu’on ne voit, et grandit à mesure que l’on s’en approche. Un filet d’eau s’écoule pourtant, et la végétation y puise la ressource dont elle a besoin pour s’épanouir. Quelques gigantesques feuilles de palmiers s’imposent à proximité de maisons, qui commencent à se dessiner. Une touche de rose enjolive le paysage, les lauriers sont en fleurs. L’oasis de Belghizi. Nawal et Soukaina y sont nées. Elles y vivent encore, entourées de leurs familles. Elles y élèvent leurs premières chèvres et crayonnent leurs premiers rêves. Route qui mène au village de Belghizi Village de Belghizi, Région de Ouarazate, Maroc Elever ou éduquer A 22 ans, ceux de Nawal « ne sont pas encore fixés », nous dit-elle en balançant entre l’enseignement et l’élevage de chèvres. Ou peut-être les deux, après tout, le temps est encore devant elle. Chaque matin, elle se rend à Ouarzazate avec son frère pour apprendre le coran « par cœur », précise-t-elle, et pouvoir l’enseigner ensuite à son tour. Pendant ce temps, sa mère s’occupe du troupeau et du champ. Puis Nawal prend le relais et sa mère tisse des tapis l’après-midi. Elle nettoie l’enclos, nourrit, abreuve et soigne les cinq chèvres. Bientôt, elle bénéficiera de ses deux chèvres grâce à l’association Rosa, comme sa mère avant elle. La coopérative Corosa est bien trop loin pour que le lait y soit transformé alors il est consommé au village. « Les travaux publics sont venus prendre des mesures, les femmes espèrent que la route va être faite, ce serait une chance », envisage la jeune femme qui dit « souffrir de l’isolement » « Nous n’avons pas accès à tous les fruits et légumes, il n’y a pas d’épicerie, regrette-t-elle. Les livreurs vont dans les villages mais pas jusqu’ici. » Et puis, elle s’ « énerve sur le réseau téléphonique », avoue-t-elle, les yeux rivés sur son portable. Il est difficile d’avoir un travail pour les femmes au village, poursuit-elle. Les hommes partent en ville, comme son père qui travaille à Rabat. Quand l’argent manque, une chèvre est vendue pour payer le crédit d’épicerie. Nawal avec une des chèvres de la famille Nawal et Soukaina dans leur village Troc Dans le village, on pratique l’échange entre les familles. Il y a celles qui se consacrent au maraichage « car on n’a pas accès au souk ». L’oasis permet aux navets, oignons, fèves, aromates, persil, coriandre, tomates, piment, dattes, aubergines ou encore fèves de pousser. Il y a celles qui élèvent des animaux et fournissent lait et viande, comme la famille de Nawal. La femme est impatiente de recevoir ses chèvres. Elle a rejoint la coopérative de femmes du village. Elle a même été sélectionnée par tirage au sort pour entrer au conseil d’administration, s’étonne-t-elle. « J’hésitais car j’avais peur des responsabilité, je suis encore jeune », confie-t-elle. Alors elle a refusé. Mais aujourd’hui, elle voit les activités faites avec son groupe et la façon de travailler et regrette sa décision. En quelques mois, Nawal a assisté à trois formations proposées par l’association Rosa : estime de soi, modèle de coopératives et hygiène et habitudes de l’élevage. « Une chance », répète-t-elle. Sortir de sa routine, d’abord, sortir de son village, ensuite, rencontrer d’autres femmes, s’ouvrir sur de nouvelles thématiques : les arguments ne manquent pas. « Les activités sont inoubliables, riches et bénéfiques pour les femmes et pour l’avenir du village », s’enthousiasme la future éleveuse. Pâturage Parmi ses voisines, il y a Soukaina. A 27 ans, elle vit avec ses parents, l’un de ses frères et sa sœur. Elle a quitté l’école à 11 ans « après avoir eu son diplôme », souligne-t-elle. Sa famille ne pouvait pas assumer les charges pour qu’elle aille au collège et elle souffrait beaucoup en classe. « L’enseignant venait à pied de Ouarzazate et n’était pas là tous les jours », se souvient-elle. En janvier 2025, elle a bénéficié par Rosa de deux chèvres alpines qui ont depuis mis bas. Son enclos se situe dans les hauteurs du village. A quelques pas, se trouve un large enclos où les animaux de toute la famille pâturent. Près de 160 têtes, compte-t-elle en additionnant les chèvres alpines et leurs cousines locales. Soukaina les nourrit, coupe la luzerne au champ, nettoie l’enclos. Elle ne trait pas encore ses chèvres puisque l’une est pleine et l’autre nourrit son petit. Soukaina avec une de ses chèvres Soukaina dans l’enclos des chèvres « Le camion ne vient pas collecter jusque Belghizi », remarque-t-elle alors elle fera comme sa sœur : elle confiera le lait qu’elle n’aura pas consommé à son frère pour qu’il l’échange. Estime de soi Sa journée est ponctuée par les prières dont les horaires sont affichés au mur, et les tâches domestiques. Lessive, cuisine, ménage. Soukaina aussi a été formée par l’association Rosa. « Avec l’estime de soi, on regarde la répartition des tâches au sein du foyer pour ne pas se sentir invisibilisée, résume-t-elle. J’ai adoré participer à l’atelier. Je me sentais bien après avoir rencontré les autres femmes. » Soukaina dans sa vie quotidienne Soukaina et sa soeur Car elle aussi souffre de l’isolement. Du manque de transport, de réseau, d’épicerie, d’accès aux soins. Aujourd’hui, elle est fière de sortir et rencontrer d’autres gens. Elle est fière aussi de s’impliquer dans la coopérative. Elle encourage les femmes à suivre ce chemin. Pour l’avenir, elle rêve d’un enclos assez large avec y accueillir de nombreux animaux dont elle pourrait traire le lait ou

Reportage – Une journée (presque) ordinaire chez Kbira

A quelques kilomètres de Ouarzazate, Kbira Ouchen est l’une des éleveuses qui a reçu deux chèvres en 2021 par l’association Rosa. Depuis, la Marocaine a gagné en indépendance financière, en qualité de vie et en confiance en elle. Ce matin-là, le ciel est voilé sur Ouarzazate. Quelques gouttes de pluie rafraichissent l’air printanier, le soleil se cache encore. « Il fait beau », assure Zahra, Responsable environnement et communication à Rosa, sur la route d’Aghane. Le village est à une quinzaine de minutes de la “porte du désert du Sahara”. Il est à peine sept heures du matin mais Kbira Ouchen, 47 ans, compte déjà quelques heures de travail derrière elle. « Qu’est-ce que je fais dans ma journée ? Disons plutôt ce que je ne fais pas », s’amuse-t-elle. Levée à l’aube pour la prière, elle assiste sa mère, qui vit chez elle, pour ses ablutions. Au village, les femmes se relaient pour allumer le feu du four traditionnel et maintenir la braise à tour de rôle. Ce matin, c’est une voisine qui veille sur la flamme. Kbira a préparé sa pâte à pain et la pétrit avant d’en former une galette qu’elle enfourne. En quelques minutes à peine, le pain est cuit, prêt à être trempé dans l’huile d’olive pour le petit-déjeuner de la famille. Puis, elle retrouve ses chèvres dans l’enclos jouxtant sa maison. Kbira pétrit la pâte à pain Kbira prépare le petit déjeuner pour sa famille « Comme mes petits » Depuis 2021, l’éleveuse fait partie des femmes accompagnées par l’association Rosa, soutenue par Elevages sans frontières. « J’ai reçu deux chèvres, se souvient-elle, une pleine et une suitée. » Le troupeau s’est depuis agrandi et en cette matinée d’avril, sept chèvres et cinq chevreaux se précipitent vers Kbira lorsqu’elle ouvre la porte. Les bêtes sont un peu intimidées par les autres visiteuses et se réfugient vers la tête reconnue. En ce moment, quatre sont traites, les autres nourrissent leurs petits et n’ont donc que peu de lait. Kbira désinfecte les pis puis extrait le lait manuellement. Le seau est versé à travers un chinois pour filtrer les impuretés et le bidon réservé au frigidaire en attendant la collecte, un jour sur deux. Kbira ouvre la porte aux chevreaux qui retrouvent leurs mères. L’un d’eux a les faveurs de l’éleveuse. « C’est mon préféré… Il me suit chez moi », confie-t-elle, en le câlinant. Elle saisit son balai, nettoie l’enclos, « un jour sur deux », puis s’approche de l’une des chèvres. Depuis quelque temps, son comportement l’inquiète, Kbira ne la trouve pas en forme. Dans son village, elle est référente Fresa, pour femme relais environnement et santé animale. Elles sont deux à Aghane. Mise bas, parage des onglons, elles sont capables de donner les premiers soins aux animaux. Mais lorsque leur expertise ne suffit pas, elles appellent le vétérinaire. Sur cette zone, un vétérinaire et trois techniciens chapeautent les élevages. Kbira remplit l’auge d’un mélange de céréales puis complète le réservoir d’eau. « J’attends un peu avant de donner les dattes écrasées », poursuit-elle. Quelques caresses par-ci, quelques regards par-là, l’éleveuse veille sur son troupeau. « Ces chèvres sont comme mes petits, confirme-t-elle. Je dois partager mon temps entre mes cinq enfants et elles ! », plaisante-t-elle. Kbira nourrit ses chèvres Kbira trait sa chèvre A quelques ruelles de là, vit Layla. Kbira lui apporte le fruit de sa traite les jours de collecte. Ce sera un litre ce matin. Avec ce que fourniront les autres éleveuses du village, 4,5 litres ont été réceptionnés par Layla qui contrôle la qualité du lait. Elle le fait passer dans un tissu et le teste visuellement. Un moteur se fait entendre. C’est le livreur qui va de village en village pour alimenter les bidons. Une douzaine de villages comptent des élevages bénéficiaires de Rosa, près de deux heures sont nécessaires pour effectuer le circuit. « Parfois davantage en période de haute lactation », souligne Zahra. Le camion prend ensuite la direction de la coopérative Corosa où le lait sera transformé en fromages et yaourts puis vendu sur les marchés, supermarchés et dans l’hôtellerie. Pendant ce temps, c’est l’heure d’aller au champ pour Kbira. Elle y passe près de deux heures accroupie, coupe la luzerne pour ses chèvres avec une faucille. Elle la fait sécher et la stocke pour l’hiver prochain. « Chaque femme a sa parcelle de luzerne, explique l’éleveuse. On récolte à tour de rôle. L’hiver, on ajoute du fumier pour aider à pousser. On arrose deux fois par mois environ avec l’eau du oued (rivière, ndlr) et des sources d’eau pour éviter la sécheresse. » Avec ses trois sources de montagne, Aghane est un village bien loti pour la région. Kbira apporte le lait fraîchement trait à Layla Kbira cultive la luzerne dans son champ Huile et miel Kbira rentre réveiller ses enfants qui émergent de leur nuit de sommeil. Ils s’installent sur les banquettes encadrant la table basse du salon et trempent le pain tout juste cuit au feu de bois dans l’huile ou le miel. La benjamine de Kbira se prépare pour l’école. Elle s’y rend à pied, ce n’est pas loin, précise la mère de famille qui indique de la tête la direction. La fille aînée est infirmière et travaille dans l’une des cliniques de Ouarzazate. Une fierté pour sa mère qui cite aussi son fils aîné, garde royal à Rabat. Les trois autres enfants sont encore scolarisés. Kbira vit seule avec ses cadets une bonne partie de l’année. Son mari, soudeur, travaille à Casablanca et revient deux fois l’an. Lorsqu’ils se sont mariés, la jeune femme vivait avec sa belle-famille mais, à 23 dans la maison, elle a préféré revenir dans son village natal. Fille d’éleveurs, elle tissait pour la coopérative du village et comptait quelques brebis, volailles et lapins. Jusqu’à ce qu’elle soit sélectionnée pour intégrer le projet de Rosa, grâce à sa motivation et l’accès à un champ. Comme toutes les éleveuses suivies par l’association, Kbira possède un cahier de gestion, qu’elle complète au fil de l’année. Elle y note les naissances, opère le suivi des mâles pour les

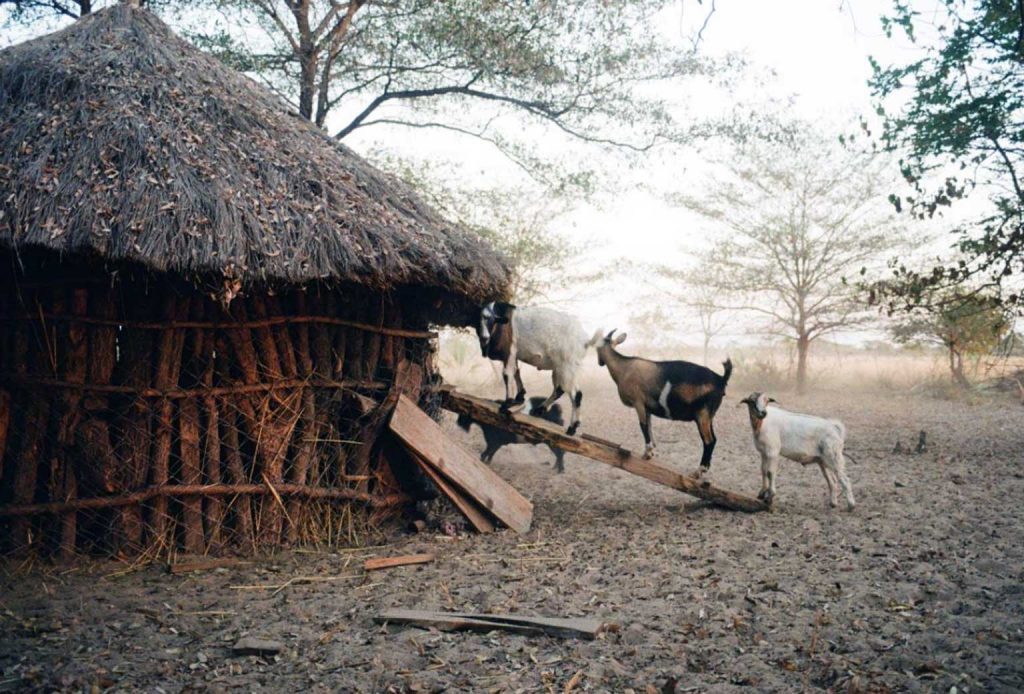

Quand les hyènes s’en prennent aux chèvres : enquête sur un conflit oublié en Zambie

Dans la chefferie de Musungwa, à la frontière du parc national de Kafue, les éleveurs font face à un fléau silencieux : les attaques de hyènes sur les troupeaux de chèvres. Un phénomène en forte hausse, encore peu étudié, mais aux conséquences dramatiques pour les familles. La nuit tombe sur les villages de Basanga, Iyanda ou Ibula. Dans ces zones rurales situées à l’ouest de la Zambie, à deux pas du parc national de Kafue, les chèvres rentrent dans leurs enclos. Mais ces dernières années, ce rituel quotidien ne suffit plus à les protéger. Les hyènes, autrefois peu nombreuses, rôdent désormais jusque dans les kraals, ces enclos traditionnels faits de troncs ou de branches. Et elles attaquent. Entre juillet et septembre 2023, plus de 200 chèvres ont été tuées par ces prédateurs nocturnes dans la chefferie de Musungwa. Un désastre pour les éleveurs, qui ne disposent souvent que de quelques animaux pour nourrir leur famille, subvenir à leurs besoins et garantir un minimum de sécurité économique. « Les attaques surviennent la nuit, parfois même à l’intérieur des kraals. On retrouve les carcasses au matin. Il n’y a pas de compensation, pas d’aide. Et surtout, on ne sait pas comment s’en protéger » Un éleveur rencontré par Melindika. Un problème connu sur le terrain, mais peu étudié Alors que les attaques de lions sur le bétail font régulièrement la une des médias ou mobilisent les ONG de conservation, celles des hyènes passent inaperçues. Pourtant, les hyènes tachetées représentent une menace réelle, notamment pour les chèvres, qui sont plus vulnérables que les bovins. Une analyse bibliographique menée par Melindika montre qu’en Zambie, très peu d’études ont été réalisées sur le sujet. Les recherches existantes se concentrent majoritairement sur les lions ou sur les grands carnivores et négligent les petits ruminants comme les chèvres. Une étude de terrain inédite Face à cette absence de données, Melindika, partenaire d’Elevages sans frontières, a lancé une enquête de terrain dans 7 villages de la chefferie Musungwa, pour mieux comprendre la réalité des attaques, les pratiques d’élevage caprin et les perceptions des éleveurs et des acteurs de la conservation. 👉 Télécharger l’étude complète (PDF) réalisé par Melindika Cliquez ici Pendant deux mois, 37 éleveurs et éleveuses ont été interviewés, ainsi que plusieurs membres d’organisations locales. Les résultats montrent que : Les attaques surviennent presque exclusivement de nuit ; Les hyènes réussissent à pénétrer même les enclos solides ; Les mesures de protection existantes, adaptées aux bovins, ne sont pas efficaces pour les chèvres ; Les éleveurs se sentent isolés et impuissants face à ces pertes répétées. Le chien dressé de Melindika faisant plusieurs rondes autour de l’enclos à chèvres de shandavu la nuit Enclos pour chèvre renforcé avec du grillage sur leShandavu Camp (camp de Melindika) Des populations vulnérables et un contexte complexe La région est habitée par deux groupes ethniques, les Ila, traditionnellement pasteurs, et les Tonga, agriculteurs sédentaires. Tous deux vivent au contact direct de la faune sauvage, dans une zone de transition entre parc national, zone de gestion de la faune (GMA) et zone ouverte où l’installation humaine est autorisée. Le parc de Kafue, géré en partie par l’organisation African Parks, attire de nombreuses initiatives de conservation. Mais les populations déplacées lors de la création du parc et du lac Itezhi-Tezhi, dans les années 1970, vivent aujourd’hui dans des conditions précaires, en première ligne des conflits avec la faune sauvage, sans toujours bénéficier des retombées économiques ou du soutien espéré. Exemple d’enclos présents sur la zone d’étude Exemple d’enclos présents sur la zone d’étude Des populations vulnérables et un contexte complexe L’étude de Melindika vise désormais à proposer des solutions concrètes pour améliorer la protection des troupeaux caprins : adaptation des kraals, sensibilisation des éleveurs, collaboration renforcée avec les autorités locales. Un premier pas vers une meilleure cohabitation entre élevage et faune sauvage. Elevages sans frontières soutient pleinement cette démarche car elle reflète notre conviction : la lutte contre la pauvreté rurale passe aussi par une meilleure prise en compte des réalités locales, y compris les plus silencieuses. Le saviez-vous ? La Zambie abrite 19 parcs nationaux couvrant 30 % du territoire. La Province Sud, où se trouve la chefferie de Musungwa, concentre à elle seule 38 % de l’élevage caprin du pays. La hyène tachetée (Crocuta crocuta) est l’un des carnivores les moins étudiés dans la région malgré son impact croissant. Thibault Queguiner Responsable projet en Zambie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Des Lions et des Vaches » : c’est par ici

Élevage de pintades : des dynamiques porteuses dans les Savanes togolaises

Depuis 2018, Elevages sans frontières et son partenaire local ESFT (Elevages et Solidarité des Familles au Togo) agissent dans le nord du Togo avec le projet Or Gris des Savanes, en proposant et expérimentant des alternatives techniques viables pour redynamiser les élevages de pintades. Aujourd’hui, ce projet entre dans une nouvelle phase, avec un accompagnement approfondi des familles d’éleveurs et éleveuses dans la région des Savanes. L’objectif : renforcer l’autonomie des familles vulnérables, soutenir l’entrepreneuriat local et faire émerger une véritable filière pintade dans cette région enclavée du nord du Togo. Dans les villages, les dynamiques se mettent en place : remises de pintades, caisses d’épargne, petits commerces d’intrants, projets portés par des femmes ou des jeunes. Petit à petit, les familles s’organisent pour améliorer leurs conditions de vie. Des éleveuses engagées, malgré des conditions précaires À Galangashie, dans la préfecture de Oti, Alimatou, mère de cinq enfants, a reçu cinq pintades début 2025 : « Au début, je n’avais même pas d’enclos, j’ai gardé les pintades dans un coin de ma maison. Avec l’aide d’une autre femme de la coopérative, j’ai pu construire un petit abri. J’ai perdu deux pintades, mais les autres ont pondu. Je vends les œufs et je garde une partie pour nourrir mes enfants. » Alimatou Eleveuse Comme Alimatou, 100 femmes issues de coopératives ont reçu des pintades adultes en début d’année. Même quand les conditions sont difficiles, les éleveuses trouvent des solutions grâce à l’entraide et aux formations reçues dans le cadre des élevages écoles. Certaines vont encore plus loin. À la suite d’un concours « genre » organisé par le projet, au profit des 120 femmes associées vulnérables, 20 femmes parmi les plus talentueuses ont été soutenues. Elles ont reçu un kit d’élevage composé d’animaux (pintades et poulets), d’intrants et d’équipements pour renforcer leur activité d’élevage de volailles. Toutes n’ont pas réussi à stabiliser leur cheptel, mais les suivis réguliers des vétérinaires et des animateurs du projet ont permis d’identifier les besoins et de proposer des solutions. Une des 20 femmes talentueuses sélectionnées Jeunes pintades chez une éleveuse de Sissiek Coopération, épargne et structuration locale Le projet soutient également l’installation de jeunes entrepreneurs dans les villages, à travers l’ouverture de petits dépôts de matériel d’élevage. À Korbongou, Naki ouest et Nano, trois jeunes ont démarré une activité de vente d’intrants : mangeoires, abreuvoirs, aliments, et même des couveuses artisanales fabriquées localement. Autre levier essentiel : l’épargne collective. Dans plusieurs villages, des groupes de femmes se réunissent chaque semaine pour constituer une caisse commune. Ces Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) permettent d’obtenir de petits prêts pour démarrer une activité ou faire face à une dépense imprévue.Dans trois villages, ces groupes sont désormais bien rodés : après une première année réussie, ils ont redémarré un second cycle d’épargne. À Galangashie, le sérieux des membres a même attiré de nouvelles personnes désireuses de rejoindre le groupe. Boutique du jeune gérant de Nano Réunion d’épargne de l’AVEC de Galangashie La structuration de la filière est également en marche. À la suite d’une rencontre en février, un cadre de concertation a été mis en place entre les acteurs de la santé animale de la région : vétérinaires, agents locaux, associations d’éleveurs… Une première dans les Savanes ! Enfin, même si des ajustements sont nécessaires – comme pour le kiosque de transformation de pintades, actuellement en pause – la dynamique est bien lancée. Le projet s’étend déjà : une nouvelle zone, le canton de Barkoissi, est en train d’être intégrée. De nouveaux éleveurs et éleveuses vont à leur tour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, pour que la pintade devienne bien plus qu’un élevage : un tremplin vers une vie plus stable et plus digne. Joseph Kaboré Chargé de mission développement économique et entreprenariat 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Or Gris des Savanes » : c’est par ici

Un projet qui redonne espoir – Témoignage d’Iliasse, chargé de projet au Burkina Faso

Au Burkina Faso, Elevages sans frontières agit en partenariat avec l’ONG Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) pour renforcer l’autonomie des familles rurales grâce à l’élevage laitier. Dans un contexte marqué par la dégradation des ressources naturelles et les déplacements de populations, le projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga accompagne les femmes éleveuses – qu’elles soient hôtes ou déplacées – dans la relance de leurs activités et le renforcement de leurs compétences. TIEMTORE Iliasse, ingénieur d’élevage et chargé de projet chez APIL, partage ici son expérience du terrain. Témoignage de Iliasse TIEMTORE, chargé de projet à l’ONG APIL (Burkina Faso) Je suis TIEMTORE Iliasse, chargé de projet à l’ONG APIL, une ONG nationale d’utilité publique au Burkina Faso, engagée pour la sécurité alimentaire durable, l’agroécologie, la gouvernance locale, la promotion du genre et la gestion des risques à base communautaire. Elle intervient dans plusieurs régions : Kadiogo, Oubritenga, Koulpélogo, Namentenga, Gourma et Ganzourgou. Un engagement pour la sécurité alimentaire des familles rurales Dans son action pour la sécurité alimentaire, APIL vise à diversifier et accroître la production agro-sylvo-pastorale, améliorer les pratiques commerciales et faciliter l’accès aux marchés pour les femmes et les jeunes. En tant que chargé de projet, je planifie les activités et les sorties terrain avec mes collègues animatrices. Le projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga est arrivé à un moment crucial pour soulager les femmes éleveuses, en particulier dans les zones rurales. Depuis son lancement, plus de 250 femmes et leurs familles ont été accompagnées pour relancer leur activité d’élevage laitier bovin et caprin, dans un contexte difficile marqué par la dégradation des ressources naturelles, les déplacements de populations et le manque d’intrants. Salimata DICKO, éleveuse de chèvres à Lelexé Famille de Salimata et des membres du village Former, accompagner, équiper L’objectif est de renforcer la résilience des communautés rurales par un élevage durable, en misant sur l’amélioration génétique, la nutrition animale, la santé vétérinaire de proximité et surtout la formation continue des éleveurs et éleveuses. Parmi les temps forts : des sessions sur l’aménagement des sites d’élevage, la santé animale, l’alimentation, la reproduction, l’hygiène de la traite, ou encore la production fourragère (maralfalfa, niébé fourrager). Ces formations permettent aux éleveuses de mieux gérer leur exploitation familiale. Nous réalisons aussi des visites à domicile pour adapter l’accompagnement aux réalités des familles. Chez nous, on dit : « Pour aider une personne, il faut d’abord la former avant de lui remettre le matériel nécessaire. » C’est pourquoi, après les formations, les bénéficiaires reçoivent du matériel : matériaux de construction (tôles, ciment, fenêtres…), équipements d’élevage (mangeoires, abreuvoirs) et caprins. Eleveuse de vaches à Monomtenga Son bâtiment d’élevage Une transformation personnelle et collective Ce projet m’a personnellement transformé. « Voir une femme me dire qu’elle sait désormais rationner l’alimentation de ses bovins, ou qu’elle peut gérer seule ses animaux, ce sont des victoires discrètes mais profondes. » Malgré les difficultés, notamment la saison sèche ou le manque d’eau, l’engagement des communautés reste fort. Ce projet n’a pas seulement soutenu l’élevage : il a renforcé la dignité, l’autonomie et la cohésion sociale. Pour moi, ce projet touche du doigt la réalité des femmes éleveuses, hôtes ou déplacées. Il fait revivre et il donne espoir. Cliente devant la laiterie du projet Un enfant mageant le yaourt de la laiterie Le témoignage d’Iliasse reflète l’impact concret du projet La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga : au-delà de l’élevage, il s’agit de transmettre un savoir-faire, de renforcer l’autonomie des femmes et de faire renaître l’espoir dans les villages. Avec l’appui d’Elevages sans frontières et de ses partenaires, des solutions durables et porteuses de dignité se mettent en place, au plus près des communautés. Iliasse TIEMTORE Chargé de projet chez APIL 👉 Pour en savoir plus sur le projet « La Voie Lactée des Femmes de l’Oubritenga » : c’est par ici

Agroécologie à Ouarzazate : un diagnostic pour mieux agir

Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, un diagnostic participatif a été mené dans deux villages de la province de Ouarzazate pour mieux comprendre les pratiques agroécologiques locales. Objectif : renforcer l’accompagnement des éleveuses et soutenir une agriculture plus résiliente et durable. Consulter le diagnostic complet Comprendre les défis pour mieux accompagner Dans la région de Ouarzazate, les effets du changement climatique se font sentir avec une intensité croissante. Les sécheresses prolongées, les écarts de température importants et la dégradation des sols fragilisent une agriculture déjà précaire. Majoritairement vivrière et reposant sur de petites exploitations familiales, cette agriculture doit faire face à des défis majeurs. La baisse des rendements pousse les éleveurs à acheter des aliments pour leurs troupeaux, ce qui alourdit encore leur charge financière. Dans ce contexte, la deuxième phase du projet « Envol des Femmes », mise en œuvre d’octobre 2024 à septembre 2027, accorde une place centrale aux pratiques agroécologiques pour renforcer la résilience des systèmes agricoles locaux. Jusqu’ici, l’intervention des associations partenaires Elevages sans frontières (ESF) et ROSA s’est concentrée sur l’élevage féminin. Désormais, une compréhension plus globale des exploitations agricoles, à l’échelle des parcelles, du foyer et du village, est désormais essentielle pour mieux accompagner les éleveuses dans leurs pratiques culturales et renforcer leur autonomie. Eleveuse dans son enclos dans un village de Skoura Eleveuse récoltant de l’orge dans son champ Un diagnostic participatif pour faire émerger les solutions C’est dans cette optique qu’un diagnostic des pratiques agroécologiques a été réalisé dans deux villages de la province de Ouarzazate. Ce travail a permis : de caractériser les systèmes agraires soutenus par ESF et ROSA, en élargissant l’analyse à l’ensemble des activités agricoles (cultures et élevages) et non plus uniquement à l’élevage caprin ou ovin ; d’identifier les pratiques agricoles les plus vulnérables face aux changements climatiques, afin de mieux cibler les actions à mener ; de documenter les stratégies d’adaptation développées par les agriculteurs pour faire face à l’évolution du climat ; de recenser les pratiques agroécologiques existantes, souvent issues de savoirs transmis de génération en génération, et qui jouent un rôle clé dans la préservation de l’environnement et la viabilité économique des exploitations ; de concevoir un outil de réflexion pour tester et adapter les pratiques agricoles aux réalités actuelles, dans une logique de durabilité. Le diagnostic s’est appuyé sur une démarche participative : entretiens collectifs avec cartographie, échanges individuels et visites de parcelles ont permis de dresser un portrait fidèle et nuancé du système agraire local. Mise en place d’un fumier fermenté lors d’une formation Moutons de la race locale D’man Consulter le diagnostic complet Les résultats de ce travail ont abouti à une analyse complète du fonctionnement agricole local, à la création d’un répertoire des pratiques agroécologiques régionales et à la formulation de recommandations concrètes. Ces éléments permettront à Elevages sans frontières et ROSA de renforcer l’accompagnement des femmes, en les aidant à intégrer des pratiques agricoles adaptées au contexte local et renforçant leur autonomie. Antoinette Bernard Chargée de mission Agroécologie 👉 Pour en savoir plus sur le projet « Envol des femmes » : c’est par ici

Les rêves (réalisés) d’Hassania Kanoubi

Présidente de l’association marocaine Rosa pour le développement de la femme rurale depuis sa création en 2005, Hassania Kanoubi raconte cette aventure humaine. Et quelques autres. « Soyez les bienvenues » En ouvrant les portes de sa maison de Ouarzazate, Hassania Kanoubi prononce ces trois mots, un large sourire sur le visage. Trois mots qui résument le sens de l’accueil, si fidèle aux Marocains. Trois mots qui invitent au partage, si cher à cette femme ultra-engagée. Trois mots qui encouragent à en écouter bien d’autres, confortablement installées dans son salon aux spacieuses banquettes. Qui donne… reçoit Voici vingt ans qu’Hassania Kanoubi préside l’association Rosa pour le développement de la femme rurale. Un nom inspiré de la vallée des roses, à une centaine de kilomètres de Ouarzazate, pourrait-on croire. Mais en réalité, Rosa est le diminutif d’une Américaine, Rosalee Sinn. Rembobinons. L’histoire remonte aux années 1990. A cette époque, Hassania Kanoubi travaille pour International Goat association, une ONG américaine qui accompagne les femmes rurales autour de projets d’élevages de chèvres. L’animatrice voyage de conférence en conférence aux quatre coins du globe. En Afrique du sud, elle rencontre André Decoster et Rosalee Sinn. Le premier, Lillois et fondateur d’Elevages sans frontières, perçoit la chèvre comme un formidable facteur de développement. La seconde œuvre dans l’univers caprin de par le monde, et reconnaît en la Marocaine la jeune femme qu’elle a elle-même été. Avec Hassania Kanoubi, voici le trio constitué prêt à monter un nouveau projet dans la région de Ouarzazate. La Marocaine pose ses conditions. « Nos races locales ne sont pas suffisamment productives, argumente-t-elle, en faveur de l’importation d’autres, qui, elles, génèrent du lait. » Ce sera un troupeau de chèvres alpines qui voyagera en camion et suscitera la curiosité des habitants, persuadés que le véhicule transporte des gazelles, se souvient la fondatrice et présidente de la nouvelle association. En 2005, les 105 premières chèvres sont réparties dans cinq villages, à raison de deux têtes par famille et d’un bouc par village. L’année d’après, 125 de plus peuplent les enclos marocains. « On applique le principe de QRD, souligne Hassania Kadoubi. Qui reçoit… donne. » Ce « passage de don » permet au cheptel de grandir en même temps que le nombre de familles bénéficiaires. Et puis Rosa mise sur la transmission, de mère en fille, c’est important pour sa présidente qui encourage le marrainage. L’association recrute aussi des animatrices qui accompagnent les éleveuses dans l’application de « bonnes pratiques » pour améliorer « l’élevage traditionnel », explique la technicienne agricole. Des formations, en santé animale, génétique, hygiène de la traite, professionnalisent les gestes. 100% féminine En 20 ans, une centaine de villages ont bénéficié de l’accompagnement de Rosa. « 20 ans de réussites, 20 ans de fiertés, applaudit sa présidente, et ce grâce au sérieux de l’équipe 100 % féminine ! » En 2008, la construction d’une fromagerie démarre. Pendant que les murs prennent forme, dans la cuisine de Rosa, les femmes testent la transformation du lait et produisent leurs premiers fromages artisanaux. Ce « modeste savoir-faire », dixit la modeste présidente, est transmis à l’équipe, puis approfondi à base de formations, sur place, en France ou encore aux Pays-Bas. En 2010, les premiers fromages et yaourts au lait de chèvre sortent de la coopérative Corosa qui emploie désormais trois salariées. Rosa se concentre sur la formation et l’accompagnement des femmes, Corosa regroupe les éleveuses qui ont bénéficié des chèvres, toutes deux sont soutenues par Elevages sans frontières. « Notre ambition est de développer d’autres unités de transformation à l’échelle régionale et devenir une référence dans le sud », parie Hassania Kadoubi. Pour autant, le fromage de chèvre n’est pas dans les habitudes marocaines, confie la présidente qui chuchote même une marque d’une race bovine souriante. Mais Ouarzazate est une ville touristique, l’Hollywood africaine, et les hôtels et restaurants réclament les yaourts et les fromages frais et à pâte dure artisanaux, aromatisés au safran, au cumin et au thym de Corosa. Entre 500 à 600 litres de lait sont transformés chaque jour pendant la haute saison et s’écoulent aussi sur les marchés. En période plus creuse, quelques litres seront transformés en savons artisanaux, depuis que les femmes ont été formées au printemps 2025. Et puis Clinton C’est qu’à vingt printemps, justement, Rosa a des projets plein la tête. Un peu comme sa présidente, qui a voulu se lancer en politique. Parce que « si je ne fais pas la politique, la politique s’impose à moi », dit l’élue de la chambre régionale depuis 2021. Par sûr qu’elle rempile, elle était surtout là pour voir. Elle regrette tous ces « obstacles aux promesses données lors de la campagne électorale » et retient qu’en faire, des promesses, c’est facile, les tenir c’est différent. « Nous ne sommes pas un groupe homogène, nous avons des visions politiques différentes. Mais nous devons voter ensemble pour les projets.« Des projets, elle en a d’autres. Vice-présidente de l’association Basma, jadis accompagnant les enfants abandonnés, se consacrant aux personnes âgées maintenant que « les enfants ont quitté l’association pour le centre de la princesse sur décision du gouvernement », justifie-t-elle. Vice-présidente, également, de la fondation du Grand Ouarzazate qui soutient les projets culturels. Représentante internationale pour le Maroc de l’International Goat Association, celle par qui tout – ou presque – a commencé. Etudiante, préparant un diplôme d’ingénieure en aménagement hydraulique agricole. « La seule chose qui m’arrêtera sera la santé » annonce sans grande surprise cette hyper-active qui se lève tôt pour préparer le petit-déjeuner et le partager avec son mari, maintenant que les enfants ont quitté le nid. Tous trois écrivent une page de leur histoire en France, et reviennent au nid, évidemment, dès que possible. Il y a eu des fiançailles, récemment, quelques jolis présents exposés dans le salon en guise de souvenirs le prouvent. A quelques pas, ce sont des diplômes et récompenses qui sont accrochés aux murs, autres souvenirs d’autres époques. Ici, une formation, là, la « personnalité 2015 du Maroc », encore ici le « prix 2018 du meilleur projet pour Rosa », encore là, la rencontre avec Bill Clinton. « Ah oui, je n’en ai pas parlé« , sourit celle qui a dîné, rien que

Savons : de l’idée à la formule

Dans la région de Ouarzazate, au Maroc, Corosa transforme le lait de chèvre en yaourts et fromages. Au printemps 2025, les femmes de cette coopérative ont été formées à la fabrication de savons. Reportage tout en odeurs. L’idée est née à quelques milliers de kilomètres de là. Dans le Nord de la France, Bérénice Denis-Lemaitre a créé une savonnerie artisanale. Elle y fabrique chaque année savons et autres cosmétiques à partir de produits naturels et forme – parce qu’elle adore ça – pour transmettre son savoir-faire. Au printemps 2025, elle s’est rendue avec Elevages sans frontières (ESF) au Maroc, à Ouarzazate, pour y rencontrer les femmes de Corosa. Soutenue par l’association lilloise, cette coopérative transforme depuis 2010 le lait de chèvre des éleveuses de la région en yaourts et fromages, vendus ensuite sur les marchés, aux hôtels et aux restaurants. Transformer quelques litres en savons parfumées aux essences locales, l’idée séduisait Pauline Casalegno, directrice d’ESF. D’autant que cette région du sud-est marocain regorge d’oliviers, de plants de verveine, de fleurs d’oranger et d’épices variées que l’on retrouve dans les mets traditionnels et qui se marient particulièrement bien aux cosmétiques. Au pied du Haut-Atlas, visible depuis Ouarzazate, s’étend aussi la vallée des roses foisonnant de pétales et d’eau de rose, des trésors pour de futures recettes de savons… Formules magiques Mais avant de parler recette, parlons chimie et molécule : Bérénice Denis Lemaitre commence sa formation par quelques formules magiques. Triglycérides d’acide gras et soude donnent glycérine et savon. « On a de la chance, dans le lait de chèvre, il y a beaucoup de corps gras » assure la formatrice. Du lait de chèvre, les éleveuses des villages voisins, accompagnées par l’association Rosa et la coopérative Corosa, en extraient chaque matin. Un litre patiente d’ailleurs dans le frigidaire. Autour de la table, on trouve notamment Imane, Khadija et Tahra, salariées de l’une ou l’autre entité, prêtes à apprendre les gestes qu’elles reproduiront ou transmettront ensuite. Au lait de chèvre, on ajoute l’eau – qui va permettre à la soude de réagir – puis les huiles et les additifs. « La reine en savonnerie, c’est l’huile d’olive, promet Bérénice Denis Lemaitre. Le risque de rater des savons avec l’huile d’olive est assez faible. » Contrairement à l’huile de coco, elle mousse peu mais est très douce pour la peau. « Il faut jongler entre les différents facteurs pour trouver quelque chose de stable. Selon l’indice de saponification des huiles, on adapte la quantité de soude. » Place à la créativité Les apprenantes enfilent leur blouse et se rendent en cuisine. Et pour la première fois, elles suivent les différentes étapes de fabrication d’un savon. A commencer par les préparatifs : plan de travail propre et dégagé, ustensiles disposés et nettoyés, ingrédients à proximité, recette mémorisée (et fixée au mur). Masquées et gantées, elles versent la soude, dont il faut se protéger et se prémunir des éclaboussures, avec le lait pour que les deux liquides réagissent. Après refroidissement, les huiles sont ajoutées au mélange qui est ici réparti en trois bacs. Pour leurs premiers savons, les femmes ont choisi une version au miel avec quelques gouttes d’huiles essentielles de sauge ou de romarin, une autre à l’hydrolat de fleur d’oranger et une troisième à l’eau de rose. « Puis on mixe et on met en moule rapidement pour éviter que ça ne fige dans la cocotte » indique Bérénice Denis Lemaitre. Place à la créativité : pétales de rose pour orner les uns, marbrures pour embellir les autres, ou encore safran pour en sublimer certains. Reste à oublier le tout une vingtaine d’heures avant de démouler et couper. Festival des roses La formation ne s’arrête pas là puisqu’il ne suffit pas de savoir faire des savons pour les transformer en activité économique rentable pour la coopérative. « C’est une autre porte de revenu que l’on ouvre dans le cadre de la diversification des activités de Corosa » justifie Tahra, la coordinatrice de Rosa, qui évoque les périodes de mises-bas en janvier février durant lesquelles la collecte de lait s’interrompt et seule la fabrication de yaourt se poursuit avec le lait stocké. Etude de prix, analyse de la concurrence, choix des fournisseurs sont scrutés à la loupe par Bérénice Denis Lemaitre et Claire Decroix, venue prêter main forte. C’est elle, d’ailleurs, qui résumera les différentes étapes du protocole à l’aide de photos, certaines femmes de la coopératives ne sachant pas lire. Pendant que les savons sèchent – « plus rapidement que chez nous, le climat est parfait ici ! » – les femmes imaginent les futures étiquettes qui encercleront les produits et rédigent en arabe, français et anglais les informations et compositions. « Les réglementations marocaines et françaises sont assez semblables« , indique la formatrice. Une course contre la montre s’engage alors. Le festival des roses qui célèbre la saison de la récolte des fleurs, a lieu dans quelques jours et l’association a réservé des tables pour exposer et vendre les savons tout beaux, tout chauds (ou presque). Impression des étiquettes, improvisation d’un studio photo dans les locaux de l’association pour réaliser les dépliants, les femmes ne chôment pas avant de charger les véhicules pour la vallée des Roses où elles seront – l’avenir nous l’apprendra – complétement dévalisées. Une belle réussite pour cette première confrontation à une future clientèle. Quant aux femmes de Corosa, elles pensent déjà aux crèmes de jour, qu’elles aimeraient fabriquer avec quelques litres de lait de chèvre. Elles ont l’idée, reste la formule. Louise Tesse Rédactrice en chef