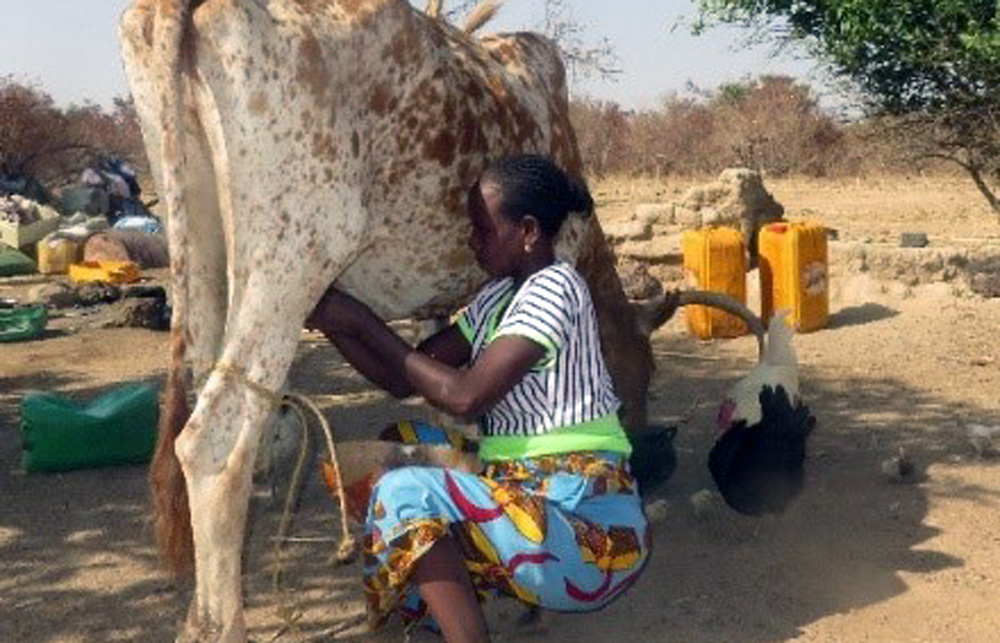

Des femmes éleveuses burkinabè ont décidé d’emprunter la Voie Lactée

Jeudi 15 avril 2021, 8h du matin, commune de Ziniare, village de Nakamtenga. Vêtue d’une jolie tenue blanche traditionnelle, Adama DIALLO, Présidente du groupement féminin « Potan* » accueille une équipe ESF-APIL à l’entrée du village. Situé à 6 km de Ziniaré, le cheflieu de Province et à 5 mn en voiture du goudron d’une route nationale, le village est composé de plusieurs quartiers constitués chacun de quelques cases rondes en banco avec toit de chaume. Non loin, une salle de classe avec une trentaine d’enfants qui nous chantent la bienvenue, des poules et leurs poussins et des pintades courent ça et là, 2 béliers et un taurillon de race améliorée sont attachés sous un hangar supportant des résidus de cultures, des taurillons, quelques vaches efflanquées et des veaux de race Peulhe ou Goudali s’ébattent quelques instants avant d’être poussés vers les pâturages. Sous l’arbre où nous nous installons, le substrat poudreux mélangé avec de la paille, des résidus de culture et les excréments d’animaux témoigne de l’activité d’élevage du village. Une odeur de poussière, de fumure sèche et d’herbe sèche nous envahit les narines. 8h du matin, le soleil est déjà haut dans le ciel et il fait plus de 30°C. Nous sommes en pleine saison sèche : les premières pluies ne sont pas attendues avant fin mai/début juin. Des femmes sont parties chercher l’eau à 4 km, vers le barrage (le forage mis en place avec l’aide d’APIL connait actuellement une panne). Elles sont parties depuis un moment et nous ne savons pas quand est-ce qu’elles reviendront. Nous commençons sans elles. 15 autres femmes – quelques-unes avec des enfants en bas âge – accompagnent Adama. Elles sont toutes membres du groupement qui rassemble les 67 femmes du village qui ont décidé de se fédérer pour développer des activités génératrices de revenus. BARRY, BANDE, DIALLO… : elles sont toutes peulhes. Dans leur communauté, les femmes ne cultivent pas. Ce sont les hommes qui s’en chargent et qui ramènent les produits des récoltes au village. Ce sont aussi eux qui possèdent les animaux. « Pourquoi pas nous les femmes ? » argue Adama « C’est la raison pour laquelle nous nous sommes regroupées entre nous. Chaque mois, nous nous réunissons pour échanger sur nos activités et les difficultés rencontrées. Chaque femme cotise 250 FCFA par mois au sein de notre groupe dont le statut est reconnu ; ce qui nous permet de nous tourner vers les caisses populaires pour prendre des crédits qui nous aident à développer nos activités. » Si les femmes ne sont pas propriétaires des animaux, elles sont cependant impliquées dans le soin des animaux qui restent au village, comme les veaux trop petits pour suivre le reste du troupeau qui quitte le village vers 4h du matin pour aller boire et pâturer. Ils reviennent vers 8h / 9h pour que les vaches soient traites une 1ère fois par les femmes. Le lait est vendu frais ou caillé au marché. La 2nde traite du soir permet de faire du beurre. La quantité qui sort du pis varie d’une saison à l’autre : 4 à 5 litres par jour par vache en saison des pluies (entre juin et octobre), moins de 2 litres en saison sèche où les ressources végétales (herbe de brousse, résidus de culture) sont rares et faibles en valeurs nutritives. Et il faut aussi partager cet or blanc avec les veaux non sevrés. « Nous prenons pour nous, mais les veaux doivent aussi avoir le nécessaire pour leur croissance ». Le type de conduite et le manque de nourriture des animaux sont les principales causes de cette faible productivité. Les hommes fournissent des tourteaux (résidus de culture) aux femmes qui souhaitent mieux nourrir les vaches laitières. Mais ce n’est pas suffisant. Adama est propriétaire d’une vache (l’exception du village). Elle la gardait au village mais avec le temps, la production a diminué. Elle a donc décidé de la laisser partir avec le reste du troupeau pour manger et s’abreuver. Mais ce ne fut pas mieux : « Elle a perdu en forme et elle donnait encore moins de lait. Avec les premières formations dispensées à travers le projet Voie Lactée, nous avons compris que les déplacements occasionnent une perte d’énergie pour nos animaux. Pire : j’ai même perdu une autre vache qui avait avalé un fil de fer. Et il y a aussi eu ce cultivateur qui avait empoisonné 5 vaches il y a deux ans. Tous les ans nous avons des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ce sont les hommes qui gèrent les suites de ces conflits. Et puis la forêt où vont se nourrir les animaux a beaucoup diminué à cause de la pression foncière avec l’agriculture, l’urbanisation, et la coupe forestière. Ce sont les mossis qui coupent les arbres… », explique Adama. Les animateurs d’APIL présents renvoient la taquinerie en demandant aux femmes avec quoi elles font cuire les repas de leurs familles… Cohabitation des communautés et des activités, préservation de l’environnement : un défi qui prend encore plus d’importance au Burkina Faso, au regard de la situation climatique et sécuritaire difficile que connait le pays. Adama poursuit : « Mais nous savons maintenant qu’une vache « fermée » (gardée au village), c’est mieux. Aujourd’hui mon objectif est de remettre cette vache en stabulation au village et avoir 4 ou 5 vaches pour moi ». Quelques-unes des 15 autres femmes font part timidement de cet objectif commun : « avoir des vaches pour soi et tirer des bénéfices grâce à la vente du lait ». Toutes ont retenu qu’« un animal à la maison gagne plus (produit plus) ». Abraham, l’animateur d’APIL est content : « le message est passé ». Adama ajoute : « si les gens voient (et vivent) les problèmes, ils vont réagir ». Le projet Voie Lactée travaille avec les éleveuses et leurs ménages pour ne pas que ce soit une fois dans le mur que la prise de conscience se fasse. Les hangars-étables prévus dans le

Résultats de notre grande consultation 2020

Vous avez été près de 1 200 personnes – 888 par courrier et 284 par internet – à répondre à notre enquête diffusée en juillet 2020 auprès de nos fidèles donateurs et abonnés à la newsletter. Merci d’avoir saisi cette occasion d’exprimer vos avis sur votre relation avec Elevages sans frontières ! Vos réponses nous permettent de mesurer la qualité de nos échanges, d’identifier les points à renforcer et de mieux vous connaître pour adapter nos contacts avec vous. Les résultats de l’enquête Votre premier motif de soutien est le principe du « Qui reçoit… donne » 93% se sentent bien accueillis par l’association. 66% sont satisfaits par la lettre d’information et les newsletters. 75% n’ont jamais consulté notre site internet… … mais la plupart des visiteurs trouvent l’information accessible. Saviez-vous qu’en donnant en ligne sur notre site sécurisé, vous avez le choix de : ➥ Choisir un animal, offrir une carte cadeau ou faire un don libre ➥ Faire un don ponctuel ou mensualisé. Vous réduisez les frais et recevez automatiquement votre reçu fiscal. 58% des répondants citent comme premier moyen envisagé pour soutenir davantage Elevages sans frontières : l’augmentation du montant de don. 67% des répondants déclarent parler volontiers de l’association dans leur entourage, principalement les amis et la famille. Quelques témoignages recueillis lors de cette enquête « J’apprécie de savoir que mes dons servent concrètement à des familles qui à leur tour peuvent aider les autres ; ce n’est pas de la charité !! » (Anonyme) « Je soutiens toute initiative et tout projet pour l’aide au développement dans le monde pour le maintien des cultures locales, l’accès à une meilleure qualité de vie, dans un environnement durable. Le développement d’une agriculture de proximité va dans ce sens. » – Stéphane (53) « Merci de l’honnêteté que vous inspirez ! » Djamila « AIDER en apprenant à AIDER c’est SUPER. On ne rend pas les personnes dépendantes, on les rend autonomes, libres ! » (Anonyme) « Association appréciée par son mode d’action : informations précises, de caractère modeste, pas de grande publicité, semble être proche des vrais besoins des bénéficiaires. » (Anonyme) « Bel échange du vivant que vous remettez dans des mains qui en prendront soin et recueilleront immédiatement un bénéfice (oeuf ou lait) » – Christiane (59) « Belle initiative, du concret et un beau principe du QRD » – Francine (59) « Bravo pour votre engagement et de permettre aux populations de se prendre en main. Bon courage. » – Maurice (94) « Ce sont des solutions simples qui rendent les personnes acteurs de leur vie. » – André (53) Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur demande à donateur@elevagessansfrontieres.org. *Les résultats sont donnés par rapport au nombre de réponses exprimées pour chaque question. MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION À NOTRE GRANDE ENQUÊTE 2020

Guide | Le développement d’une filière laitière caprine à Ouarzazate

Elevages sans frontières et ROSA travaillent ensemble depuis 2005 au développement d’une filière caprine à Ouarzazate. Pourquoi l’élevage caprin laitier à Ouarzazate ? Culturellement, les femmes de cette région du Maroc pratiquent l’élevage de chèvres, elles maîtrisent les aspects techniques de cette activité. A Ouarzazate, les conditions climatiques sont favorables pour la bonne santé des chèvres et la bonne gestion de l’élevage.Par ailleurs, il y a un vrai potentiel de valorisation économique par la transformation du lait de chèvre en yaourt et fromage. Développement d’une filière laitière caprine à Ouarzazate Ce guide méthodologique présente les grandes étapes des projets, depuis l’identification des bénéficiaires, jusqu’à la transformation du lait de chèvre en fromage. Il vous présente les activités clés de l’appui aux femmes : le perfectionnement de leurs élevages, leur organisation et la valorisation du lait de chèvre. Les projets menés se sont appuyés sur une forte mobilisation de l’équipe de ROSA sur le terrain, leur proximité avec les femmes vulnérables du territoire. L’équipe a su gagner leur confiance et les faire monter en compétences techniques par des formations. Elle a favorisé l’échange par l’animation d’un réseau de femmes leader et la mise en place de microcrédit en animaux. Au-delà des aspects techniques, et riches de quinze années d’expérience dans la région de Ouarzazate, ROSA et Elevages sans frontières partagent leurs points de vigilance, les leçons apprises des projets, et enfin les « pépites » qui mettent en lumière les réussites. L’ensemble de ces éléments permettra à celles et ceux qui le souhaitent de transposer ce projet sur d’autres territoires, en espérant que l’expérience portée par ROSA et Elevages sans frontières puisse nourrir la réflexion d’autres acteurs pour d’autres projets. Consultez le guide

Témoignage d’une jeune bénéficiaire, éleveuse de chèvres au Maroc

Témoignage d’Azentou Meriem, jeune femme bénéficiaire Dans le cadre du projet « Imik S’Imik » Je m’appelle Azentou Meriem, j’ai 23 ans. J’habite dans le village de Tamassinte, avec ma famille et mon mari. Il travaille occasionnellement dans divers domaines, tout ce qu’il peut trouver, en agriculture, bâtiment… Je ne travaille pas. Nous avons une source de revenus très limitée. J’ai une petite fille âgée de deux ans. J’ai eu la chance d’être scolarisée jusqu’à la 3ème primaire et de savoir lire ma langue natale, l’arabe. Je souhaite améliorer nos conditions de vie, pour aider mon mari et pour pouvoir scolariser notre fille. J’ai pensé à bénéficier de l’appui de ROSA et Elevages sans frontières, comme d’autres femmes de mon village qui ont pu recevoir ou agrandir leur élevage. J’ai pu constater la réussite de mes voisines. Ma maman a bénéficié du soutien de l’association ROSA depuis 2009 et travaille encore avec son élevage. Elle a pu construire sa maison grâce à cet élevage. Je veux devenir indépendante comme ma maman, c’est un modèle pour moi, un bel exemple dans le village de patience, de courage et de réussite. C’est une grande fierté ! Son troupeau est en bonne santé, et produit beaucoup de lait, et de qualité. Le « Qui reçoit… Donne », permet la solidarité entre les familles et c’est grâce à cela que nous pouvons accéder à l’élevage. « Mon objectif principal est de garantir l’avenir de mes enfants, d’être autonome financièrement et de vivre dans la sécurité ». Je suis de nature très timide, j’avais de grandes difficultés à m’exprimer, même devant d’autres femmes. Grâce aux réunions et aux échanges sur les réseaux, je commence à m’ouvrir aux autres, je tisse des liens. Les autres femmes m’encouragent à prendre la parole, me rassurent et je gagne en confiance jour après jour. Avec les répétitions des rencontres, je me sens obligée de parler et participer, et je vois déjà une nette amélioration. Je me dirige dans les pas de ma maman pour être une des meilleures porteuses de projets. Les échanges intergénérationnels nous permettent aussi d’éviter les problèmes, les échecs rencontrés par les anciennes, pour optimiser les conditions d’élevage. Ce sont les bons exemples d’entreprenariats réussis. J’espère avoir un bon élevage sain, et faire partie des bonnes éleveuses. Je souhaite avoir un revenu stable pour ma famille. J’ai besoin de faire évoluer ma vie, de devenir actrice de mon indépendance et de savoir m’exprimer facilement et partout. Pourquoi pas devenir un jour une femme leader, moi aussi, pour apporter d’autres activités à mon village et contribuer à son développement ?

Témoignage d’une éleveuse de chèvres, leader dans son village

Témoignage d’Amina Abdeddine, femme leader de de Tifoultoute Dans le cadre du projet « Imik S’Imik », région d’Ouarzazate au Maroc Je m’appelle Amina Abdeddine, j’ai 29 ans. Je suis célibataire et vis avec ma famille qui se compose de mes parents, mon frère, et ma sœur. Mon père touche une petite retraite. Ma maman, mon père, ma grande sœur travaillent dans les champs pendant que je garde les enfants et fais les tâches ménagères. Je suis Présidente de l’Association Tifoultoute et ai souhaité être la voix des femmes de mon groupement. En général, les femmes de mon village, vivent de l’agriculture, pour nourrir le bétail et leur famille. Quelques femmes travaillent dans les champs en contrepartie d’argent pour leur famille. L’artisanat, comme le tissage, est encore présent localement. Comme le travail agricole ne couvre pas tous nos besoins, certaines familles sont obligées d’envoyer leur fille travailler en ville, dans des régions où elles peuvent trouver des emplois précaires d’aide-ménagère. Les femmes souffrent beaucoup de la précarité et de la vulnérabilité familiale, qui rendent leur situation très instable. Beaucoup de maris quittent la maison. Les femmes célibataires rencontrent de grandes difficultés pour avoir une autonomie financière et faire des achats essentiels pour la santé et les soins. Les femmes attendent beaucoup de ce projet, et avant tout, l’indépendance vis-à-vis de la famille et une autonomie financière. L’objectif pour ces femmes est surtout de pouvoir apporter une meilleure scolarité à leurs enfants et de satisfaire leurs besoins, pour qu’ils aient une bonne estime d’eux-mêmes et ne se sentent pas en position d’infériorité. C’est très important pour qu’ils soient motivés à poursuivre leurs études au Lycée. « Devenir femme leader est le point de départ d’une nouvelle vie, pour moi, et pour les femmes de mon village ». Qu’est-ce qu’une femme leader ? Une femme leader est la représentante de son village, et de l’activité de son groupement. C’est un honneur et une grande fierté d’être choisie pour jouer ce rôle d’intermédiaire, non seulement avec ROSA et Elevages sans frontières, mais aussi avec tous les autres interlocuteurs. C’est aussi une grande responsabilité. Je suis garante du bien collectif et non plus de mon seul confort. J’ai été désignée parce que mon village me savait capable d’accomplir ces tâches et de prendre la parole pour toutes et tous. Je cherche toujours une façon d’améliorer la situation et de faire évoluer l’association. Je suis fière de porter ce projet, d’aider mon village à développer des activités qui peuvent permettre aux femmes d’avoir leurs propres revenus et donc l’indépendance économique et sociale. Cela va aussi nous permettre d’assurer la scolarisation de nos enfants, et d’améliorer nos conditions de vie en général. « Être femme leader m’a donné confiance en moi, et m’a permis d’évoluer dans mes capacités de prise de parole. Je peux plaidoyer pour nos projets et les femmes ont confiance en moi pour mener cette mission. Elles voient les résultats de mon travail sur d’anciens projets ». Les actions de ROSA et Elevages sans frontières m’ont donné l’opportunité de m’exprimer, de faire entendre ma voix mais surtout celle des femmes de mon groupement. L’appui de ROSA et Elevages sans frontières est très concret, les femmes qui ont un projet ou déjà des connaissances traditionnelles de l’élevage ont pu améliorer leur savoir technique. Les réunions et les formations m’ont permis de valoriser mon produit, de valoriser mon travail et celui des éleveuses. C’est une véritable reconnaissance de ce que nous faisions avant au quotidien sans en avoir conscience. Les actions de ROSA et Elevages sans frontières nous guident et nous transmettent les bonnes pratiques. Les réunions nous permettent de nous conseiller entre nous, de repérer les problèmes et de mutualiser les solutions. J’ai acquis un savoir local important grâce aux échanges lors des réunions organisées dans le cadre des projets, que je diffuse aux éleveuses du village. Le lien avec ROSA, permet d’avoir toujours un contact avec une experte technique qui saura donner la bonne information, comme une référente pour toutes les bénéficiaires. Cela donne une force aux éleveuses qui ne sont plus seules face à leur activité, et cela renforce aussi la visibilité et la reconnaissance de notre métier. Les actions de ROSA et Elevages sans frontières ont aussi un impact sur le mode de pensée des femmes, qui se sentaient limitées dans leurs activités par le passé, et se contentaient des tâches domestiques. Travailler avec ROSA m’a permis de comprendre que je dois également profiter de ma vie pleinement, et pas seulement pour répondre à mes obligations. Cela se généralise dans le groupement, les femmes ont compris qu’elles ont des droits et que leur travail au sein du foyer a une valeur. La femme leader n’agit pas que pour elle-même mais pour le bien-être collectif. Le groupement passe toujours avant mes propres intérêts.

Redynamisation de la plateforme pintade au Togo

Les activités de redynamisation de la plateforme pintade dans la région des savanes relancées Projet « Or Gris des savanes » Dapaong, 11 mars (ATOP) – L’ONG Elevage et Solidarité pour les familles au Togo (ESFT) en collaboration avec l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a organisé, le mardi 9 mars à Dapaong, un atelier de lancement des activités de redynamisation de la Plateforme pintade dans la région des Savanes. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Or gris des Savanes » mis en œuvre dans des préfectures de la région. Ce projet a bénéficié de l’appui technique et financier de l’ONG Elevage sans frontière (ESF) et l’Agence française de Développement (AFD). Il vise à appuyer les acteurs de ce secteur, précisément les éleveurs à lutter contre la mortalité des pintadeaux et augmenter la productivité. Le projet touche plus 700 éleveurs de pintades dans la région. La rencontre a permis aux participants de faire la connaissance de la plateforme et du projet, d’examiner le plan d’action proposé suite au diagnostic le long de la chaîne de valeur pintade. Il a été question de définir la mission du comité de gestion de la plateforme qui sera renouvelé dans les prochains jours. Ce comité aura pour tâches, la médiatisation et la mise en place d’accords contractuels entre les acteurs, l’identification des problèmes et leur résolution collective et le développement d’activités de formation et de recherche action. En prélude à cette rencontre, plusieurs activités ont été menées telles que la réunion de planification des activités des tournées de sensibilisation des acteurs dans la zone du projet, la réunion d’analyse et de diagnostic le long de la chaîne de valeur et l’élaboration d’une proposition du plan d’action. A l’ouverture, le directeur préfectoral de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural, Tairou Abdoul-Aziz et le responsable de l’antenne de l’ITRA Savanes, Kabassina Tchiou, ont remercié l’ONG ESFT et ses partenaires pour l’initiative. Ils ont réitéré leur disponibilité à accompagner les acteurs pour l’atteinte des objectifs. Selon le chargé de projet à ESFT, Lagbema Soumana, la plateforme a été mise en place par le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) pour une meilleure adoption des résultats de recherche par les exploitations agricoles du Togo. Elle a connu des difficultés de fonctionnement dû à une insuffisance d’accompagnement et d’animation. «Le projet s’est proposé de redynamiser cette plateforme en initiant des dynamiques d’échanges entre les acteurs pour permettre à la plateforme de se prendre en charge et aux acteurs de travailler en symbiose pour le bonheur de chacun », a-t-il souligné. source : atoptg.com Kantabi, éleveur bénéficiaire de ce projet nous en parle : « Par rapport à la mortalité des pintadeaux, avec les technologies que nous avions à portée de main, le taux de mortalité des pintadeaux du premier jour au 21ème jour se situait autour de 75%. Avec l’accompagnement du projet et le renforcement des capacités, le taux de mortalité tourne aujourd’hui autour de 49%. Il y a une nette amélioration. Du point de vue de l’alimentation, des formulations nous ont été proposées avec des produits que nous pouvons trouver localement. C’est un gain de temps et un gain d’argent, de cette façon nous produisons les pintadeaux à un coût plus réduit. On peut dire que l’accompagnement d’ESFT à travers le projet « Or gris des savanes » apporte beaucoup aux bénéficiaires. En tant qu’acteur de la filière d’élevage de pintades, nous avons été conviés ce matin à la plateforme. Cette dernière a réuni plusieurs acteurs du projet, tous les maillons de la chaîne. Nous avons beaucoup appris. Alors si l’éleveur, le commerçant, le transformateur et tous les autres acteurs rassemblent leurs efforts, cela nous permettra de gagner davantage et de mieux gérer notre activité. »

Les éleveuses de l’Oubritenga se forment pour mieux s’occuper de leur élevage

Témoignage de 2 éleveuses du projet « La voie lactée des femmes de l’Oubritenga » au Burkina Faso Abzèta Bande, éleveuse de vaches laitières Mariée et mère de six enfants, je réponds au nom de Bande Abzèta. Je vis dans un village appelé Nakamtenga. Avec mon mari, nous essayons de subvenir aux besoins du ménage avec notre activité d’élevage. Mon époux, lui, élève et vend des petits ruminants. Quand son stock de vente s’épuise, il achète des chèvres dans les villages environnants et il les revend les jours de marché dans la région. Quant à moi, j’élève des gros ruminants et je vends le lait de vache. J’ai donc à ma charge quatre vaches qui produisent chacune 4 litres de lait par jour en période hivernale et 1,5 à 2 litres de lait par jour en saison sèche. « J’ai eu la chance de participer à une formation sur l’habitat et l’équipement adaptés pour le bien être des bovins et caprins. J’ai appris énormément sur le sujet. » Malheureusement mes vaches n’ont pas d’habitat. Grâce à la formation, je connais maintenant les risques que courent mes animaux dans cette situation. Malgré tout, je suis dans l’incapacité de me procurer une étable à cause du manque de moyens financiers. Certes, je suis limitée par mes ressources financières mais après la formation j’ai pu partager mes connaissances avec les membres de ma communauté en langue locale fulfulde. J’ai espoir que demain sera meilleur et je fournirai les efforts nécessaires pour construire une étable. Mariam Dicko, éleveuse de chèvres laitières Je m’appelle Dicko Mariam. Je suis mariée et mère de onze enfants vivant dans le village de Bissiga. Avec l’aide de mon mari je fais de l’élevage de caprins. Nous possédons dix chèvres, dont neuf femelles et un mâle. L’alimentation de mon troupeau se fait uniquement par pâturage. En effet, chaque matin, les enfants font sortir les animaux pour qu’ils sillonnent le village afin de trouver de quoi brouter. Le soir ils les ramènent à la maison. « C’était mon quotidien jusqu’à ce que je sache qu’il y a de meilleures pratiques pour qu’ils soient très rentables. » Effectivement j’ai participé à une formation sur la sélection et l’alimentation des bovins et caprins pour nous permettre d’acquérir plus de connaissances en la matière. J’ai compris qu’il est important de bien s’occuper de l’alimentation des chèvres en leur donnant plutôt du fourrage et du foin. J’ai aussi appris la technique de conservation du fourrage, je ferai l’exercice à la prochaine saison pluvieuse. J’ai aussi fait une petite expérimentation. Je me suis procurée du fourrage et un peu de foin pour une femelle et j’ai pu traire du lait de chèvre, chose que je ne faisais pas. Ce lait est très doux. « J’ai épaté plus d’une personne de mon entourage parce que nombreux sont ceux qui ne savaient pas que le lait de chèvre se consomme. » Je suis contente d’avoir participé à cette formation et je remercie les formateurs. Je souhaite continuer à développer mes connaissances avec d’autres formations et à terme agrandir notre élevage.

Les avancées de la première phase du projet « Or gris des savanes »

Les résultats de la phase 1 du projet « Or gris des savanes » Quelles sont les avancées ? Ce vendredi 5 mars 2021, l’équipe de consultants du Groupe Africain de Recherche et d’Innovations pour le Développement Durable (GARIDD) a restitué à l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet « OR GRIS DES SAVANES »* le travail réalisé avec eux pour mesurer les avancées de cette première phase de projet et conseiller la préparation de la seconde. La pertinence du projet n’est plus à prouver. Ce dernier répond bien aux contraintes qui freinent le développement de la filière pintade au Togo et plus particulièrement dans la région des Savanes. Et pour la phase 2 ? La seconde phase du projet se voudra plus inclusive avec un volet plus important dédié à l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes. Des suites seront données aux études et aux initiatives menées en phase 1 sur l’augmentation de la productivité des élevages et sur l’amélioration de la transformation et la commercialisation des produits « OR GRIS DES SAVANES ». Les acteurs impliqués poursuivront aussi leurs apprentissages pour renforcer leurs expertises et devenir des acteurs-ressources pouvant apporter des réponses aux problématiques de la filière pintade. Le projet « OR GRIS DES SAVANES » se prépare pour un meilleur accompagnement des femmes et des jeunes dans le développement d’une activité économique liée à l’élevage. * projet mené avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD)

Travail sur l’élaboration de formules alimentaires pour la pintade

Les éleveurs des Savanes cherchent à mieux nourrir leurs pintades Projet « OR GRIS DES SAVANES », Nord du Togo, le 4.03.21 Ce jeudi 4 mars 2021, M. BATIMSOGA B.B., ingénieur zootechnicien chercheur à l’ITRA, a restitué le travail réalisé avec un agent du projet et les éleveurs impliqués dans le projet « OR GRIS DES SAVANES »*, sur l’élaboration d’aliments pour pintades et pintadeaux à partir des matières premières disponibles dans les Savanes. Des représentants des éleveurs, l’Institut de Conseil Agricole Togolais (ICAT), l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), un vétérinaire et l’équipe projet Elevages et Solidarité des Familles au Togo (ESFT) et Elevages sans frontières (ESF) étaient réunis pour échanger sur ces résultats. 9 formules d’aliment ont été proposées : 3 pour un bon démarrage des poussins 3 pour la croissance des jeunes 3 autres pour la prise de poids et la ponte des adultes. La valeur nutritionnelle (apports en énergie, matières grasses et protéines) a été étudiée pour chaque formule. Le degré d’assimilation par les animaux a été testée en station laboratoire et chez des éleveurs. La rentabilité des formules a aussi été étudiée à travers une analyse de leurs coûts de fabrication et des gains de poids obtenus chez les animaux (sur le plan de la croissance, de la prise de poids et de la ponte). Au final, 3 formules d’aliment ont été retenues pour chaque classe d’âge d’animaux (poussins, jeunes, adultes). Enfin des recommandations ont été formulées pour la dispense de bons soins (vétérinaires et d’habitat) pour éviter des pertes d’effet de ces formules d’aliment. Les résultats de l’étude seront valorisés dans cette fin de première phase de projet et dans la seconde en cours de préparation avec notamment la mise en place d’un service de fourniture d’aliments locaux pour pintades. « Bon appétit aux pintades des Savanes ! » *projet mené avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD)

Aida Kiwalo, Chargée de projet APIL nous donne des nouvelles du projet burkinabè

APIL et ses domaines d’intervention Je suis madame Kiwalo Aida et je fais partie du personnel de l’ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL). APIL est une organisation locale du Burkina Faso qui intervient dans la sécurité alimentaire durable, le renforcement organisationnel, la gouvernance locale, la promotion du genre, l’agroécologie, la gestion humanitaire et risque des catastrophes à base communautaire. Au service du développement local, elle intervient dans la région du Centre, du Plateau Central et du Centre Nord. Dans son premier axe d’intervention qui est le renforcement du système alimentaire durable, l’organisation s’est fixée pour objectifs spécifiques de diversifier et accroître la production agro-sylvo-pastorale pour la consommation et la vente ; d’améliorer les pratiques commerciales et l’accès équitable aux marchés de produits agricoles et d’élevage plus rentables en particulier pour les femmes et les jeunes. Dans ce sens des projets ont été formulés de concert avec les communautés de ses zones d’intervention pour atteindre les objectifs fixés APIL et ESF, partenaires sur le projet « La voie lactée des femmes de l’Oubritenga » L’un de ces projets a vu le jour grâce au partenariat avec Elevages sans frontières (ESF), organisation qui se mobilise depuis 2001 pour la sécurité alimentaire et l’autonomie des familles paysannes, notamment en Afrique. Nous avons ensemble travaillé à ce que le projet dénommé « La Voie lactée des femmes de l’Oubritenga » voit le jour. Débuté en octobre 2020, le projet vise à appuyer le développement d’une filière locale, durable et inclusive dans la province de l’Oubritenga tout en renforçant le rôle des femmes et leurs compétences dans cette filière stratégique. Pour cela quatre axes sont mis en avant et se résument à l’amélioration de la production laitière et de la résilience des systèmes d’élevage ; l’expérimentation de l’élevage caprin laitier conduit par des femmes ; le développement d’un circuit court, juste et équitable pour une offre en produits laitiers de qualité ; la promotion des produits issus de la filière laitière locale auprès des consommateurs. Ziniaré et Zitenga sont les communes dans lesquelles le projet touchera 150 bénéficiaires directs. Les activités menées à ce jour En termes d’activités menées à ce jour, on comptabilise le ciblage des bénéficiaires, l’expérimentation du maralfalfa et deux séances de formation sur les pratiques d’élevage améliorées. Le ciblage des bénéficiaires Le ciblage a constitué une activité phare pour le projet et nous avons mobilisé six animateurs et techniciens du domaine à cet effet tout en adoptant une approche participative qui a permis l’ancrage du projet auprès des communautés, des autorités administratives et locales. L’outil de collecte de données a fait l’objet de test avant l’opération du ciblage pour s’assurer de son adéquation avec le travail à faire. Après quoi nous avons pu parcourir douze villages des communes d’intervention pour toucher 750 ménages d’agropasteurs. Les critères de sélection ont concerné l’appartenance à un village d’agropasteurs, la possession de vache laitière dans un ménage, l’exercice de l’activité de la traite de lait de vache ou de chèvre, le potentiel de production avéré et la volonté d’intensification d’activités d’élevage et d’agriculture, la disponibilité aux différentes formations prévues par le projet, l’approbation pour son apport financier à déterminer selon les services à fournir, l’acceptation d’intégration systématique de la protection de l’environnement de ses pratiques et l’appartenance à un village ayant accueilli et intégré les personnes déplacées dans leurs activités. Pour ce ciblage la difficulté majeure a été de trouver des femmes propriétaires de gros ruminants parce que dans les ménages ruraux les bovins appartiennent aux hommes bien que la charge d’en prendre soin incombe aux femmes et aux enfants. Ce constat amer nous a mené à tenir des séances d’échange dans les six villages identifiés pour leur faire comprendre la philosophie du projet. Suite à cela, nous avons pu constituer la liste des 150 éleveuses qui vont porter le projet au profit de leurs familles. Les formations sur les pratiques d’élevage améliorées Quant aux formations à réaliser, nous avons tenu une rencontre d’échanges avec les agropasteurs ciblés pour recenser les différentes pratiques agropastorales menées par les bénéficiaires afin de définir des systèmes d’élevage bovin et caprin, respectueuses de l’environnement et plus rentables économiquement. Pour l’instant nous avons pu réaliser deux formations sur les pratiques d’élevage rationnel, l’une portant sur l’habitat et l’équipement adaptés, l’autre sur l’alimentation et la sélection des animaux. Le principe de cette formation est que le participant est un représentant du village bénéficiaire, qui de retour, pourra former le reste du groupe qui n’a pas pris part à la formation. L’expérimentation du marafalfa Une autre activité du projet qui est en suivi dans notre centre agroécologique de Bissiga, est l’expérimentation du maralfalfa dans l’optique de vulgarisation auprès des bénéficiaires. Nous voulons d’abord maitriser l’itinéraire technique de production de cette nouvelle culture fourragère avant d’aller à l’échelle. Tout ce travail se fait en collaboration avec le partenaire Elevages sans frontières avec qui nous tenons périodiquement des séances de travail pour mieux recadrer nos approches d’intervention et nous approprier convenablement des outils de suivi du projet.